А. М. Волобаев.

Московская юность лестеха

Учителя и ученики, или история с географией

Москва! Какой огромный

Странноприимный дом!

Всяк на Руси — бездомный.

Мы все к тебе придем.

М. Цветаева

1919 год. В стране разруха. Для восстановления необходима валюта. Нужны машины, оборудование, материалы, нужна валюта для их закупки.

Единственный доступный в это время стратегический товар для её получения — лес. Древесина продавалась за границу в необработанном виде по очень низким ценам. Дальнейшие «первобытные» способы добычи леса стали невозможны. Нужны инженеры по заготовке, транспорту, обработке и переработке древесины.

Нужен лесотехнический институт.

Первое «новоселье» лестеха

В стране гражданская война. В Москве холодно и голодно. В этот период на топливо разбираются деревянные дома и заборы. «Квартирный вопрос» обостряется. Найти здесь для 150 человек помещения для занятий, общежитий, первоклассных преподавателей в такое время — это подвиг. Подвиг людей, верящих в возможность восстановления страны, создания лесной промышленности с её экспортными возможностями. «Надо иметь большое очарование в сердце, чтобы так трудиться» — по-платоновски можно определить усилия московских инженеров и ученых по созданию лестеха.

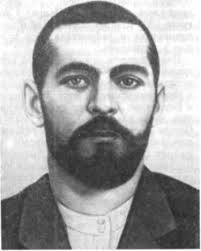

В. Э. Классен

Кто они, разработчики модели первого лесотехнического образования? Москвичи. Трое из них — выпускники петербургского технологического института, в том числе первый ректор, недавний петербуржец В. Э. Классен, специалист по гидравлике и механике, в качестве руководителя Главтопа и Главугля спасал страну от холода.

Ф. В. Ленгник

Другой выпускник Технологического — В. Ф. Ленгник, окончивший его в 1896 году, заведующий Главпрофобром, был членом союза борьбы за освобождение рабочего класса, заграничным представителем в Женеве ЦК партии большевиков. 2 года провел в тюрьме, 3 года в ссылке в Сибири. В 1908–1919 гг. был приват-доцентом в Донском политехническом институте, в Новочеркасске, преподавал техническое черчение. После революции работал в Наркомпросе и организовывал лестех — и преподавал в нем прикладную механику и детали машин.

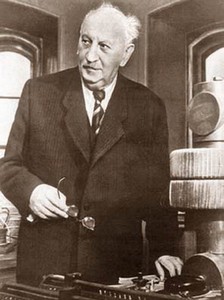

М. В. Кирпичев

Третий выпускник Технологического — М. В. Кирпичев — теплотехник, теплофизик, будущий Лауреат Сталинской премии и преподаватель МЛТИ.

М. К. Поливанов

Четвертый член Комитета по созданию МЛТИ М. К. Поливанов — выходец из старинной дворянской семьи военных, врачей, ученых. Выпускник и профессор МВТУ им. Баумана, создатель и управляющий московского трамвая, один из русских инженеров-электриков, проектировщик Московской и других электростанций; работал в комиссии ГОЭРЛО и преподавал электротехнику в МЛТИ.

Пятый основатель лестеха — Н. Н. Авинов — специалист по земскому самоуправлению и муниципальной реформе (бывший руководитель комиссии «Всевыборы» в 1917 году).

Вот этой «команде» и предстояло разработать начальную стратегию и тактику подготовки лесных инженеров. Началась эта подготовка в доме № 23 по Б. Никитской с открытия в мае 1920 года курсов — а осенью — занятий студентов. Практические занятия проводились в самом МГУ, а сюда спешили наши студенты на лекции.

Кинотеатр УНИОН,

Б. Никитская, 23

Необычна история этого дома. В начале XIX века у Никитских ворот князь Д. И. Лобанов-Ростовский строит 2-х этажный особняк; в 1883 году надстраивается 3-й этаж, фасад украшается лепниной. И началось служение дома разным музам. До 1903 года здесь находится Торгово-промышленный музей, размещается Всероссийская промышленно-художественная выставка 1883 года. Здесь же располагаются художественно-промышленная школа, хоровые классы, музыкальный техникум, Первые Московские строительные курсы, на их базе — училище. В 1913 году здесь открывается один из первых кинематографов «УНИОН».

Через 4 года он становится «кинематографом на крови». Ибо здесь шли упорные и кровопролитные бои между юнкерами и красными отрядами. 50 офицеров и юнкеров заняли кинотеатр «УНИОН»; на его крыше были оборудованы пулеметные позиции. Бой 30 октября 1917 г. (по ст. ст.) длился почти весь день; 1 ноября офицеры и юнкера ещё удерживали Б. Никитскую от площади Никитских ворот до Университета на Моховой. Но в результате артиллерийского обстрела несколько дней горели дома на площади, гибли люди (об этом писал К. Паустовский, также едва не погибший при этом). Десять тысяч москвичей были на отпевании погибших в соседней церкви Большого Вознесения (той, где венчался Пушкин). Похоронная процессия прошла до военного кладбища в селе Всехсвятском (в нашей истории ещё предстоит перекличка имен — село Всехсвятское и лестех).

Лестех вселился в бывший кинотеатр, принадлежавший 1-му Московскому университету, всего 2,5 года спустя после этих трагических событий. Он прожил в нем (часть общежитий находилась здесь же, в правом крыле), и слушал лекции в течение первого учебного года. Практические занятия проводились по физике в лабораториях 1 Московского университета (на Моховой, т. е. практически в начале Б. Никитской), относительно недалеко, по химии — во 2-м МГУ (относительно далеко).

Пройдем к Никитским воротам с первыми лестеховцами от Охотного ряда, мимо Кремля, где все «пронизано» университетским духом.

Прежде чем повернуть с Моховой на Б. Никитскую, можно было бы заглянуть в «минеральный кабинет» — бывшее собрании минералов Московского университета, подаренное промышленниками Демидовыми. В 1755 году оно стало основой первого естественнонаучного музея Москвы — Музея натуральной истории и переехало в 1710 году из соседнего старого здания МГУ в новое, ибо не просто толково разместить 300 тысяч минералов и горных пород неописуемой красоты. Отметим, что в учебных планах МЛТИ тех лет, вместе с «применением динамита», была дисциплина минералогия и кристаллы.

Начинается, открывается Б. Никитская улица храмом, тоже университетским, но не «светской» науки, а домовым храмом святой великомученицы Татианы, покровительницы студенчества, давшей имя студенческому празднику «Татьяниному дню» — дню основанию университета, который охотно отмечается и студентами лестеха.

Университетское царство не живой природы кристаллов сменяется богатством форм и расцветок экспонатов зоологического музея МГУ, что почти напротив храма Святой Татианы. Ректор МГУ в 1917–1919 годах, крупнейший зоолог и зоограф, М. А. Мензибир сумел в 1901 году открыть в специально выстроенном здании музей не только современных, но и ископаемых существ. Какой лесной и не только лесной музей, не позавидовал бы такой лабораторной базе для своих практических занятий!

Но не только учеба важна была для студентов. В журнале «Лесотехник», органе научного студенческого кружка МЛТИ (1921 год), читаем: «Студенчество… придет на помощь России и русскому народу — в смысле его просвещения и поднятия на достаточный культурный уровень». То есть задача — овладевать не только специальными знаниями, но и «расти культурно», и эту культуру нести в массы, в самые глухие места России.

Вообще, вся Москва, её улицы, её здания — это музей под открытым небом. Студенты учились видеть и познавать мир не только в классических аудиториях и музеях МГУ. Университет — приемная мать лестеха, позволял пасынку пользоваться всеми материальными и духовными благами Москвы. Малое число учебных часов, например, дисциплины «Строительные материалы, строительное искусство и архитектура», начатое в Геологическом музее, логично компенсировались всей окружающей «архитектурной средой».

Лестеху повезло. Как и МГУ, в годы с 1920 по 1925, с 1930 по 1935 он находился в окружении таких шедевров как Кремль, Третьяковка, Большой театр, дом Пашкова, старинные дворцы и усадьбы, что не могло не сказаться на общем уровне выпускников. «Польза осмысливает красоту, а красота одухотворяет пользу» — ещё в 15-м веке писал учебный Альберти, — и это относится и к архитектурному, и к научному творчеству. И, понимая важность самообразования, студенты 20-х занимались не только в секциях естественнонаучной, лесотехнической, механической, но и в исторической, литературной, философской.

Вот фотография первых выпускников МЛТИ. Практически все они, бывшие студенты, сами стали преподавателями в лестехе поздних лет — поэтому мы хорошо знаем их — талантливых педагогов, сумевших поддержать тот уровень русской инженерной школы, который был заложен в труднейшие 20-е годы.

Группа бывших студентов МЛТИ 20-х гг., ставших преподователями института после возобновления его деятельности в 1943 г.: (слева на право)

1 ряд — М. Н. Орлов, П. П. Аксенов, Н. В. Маковский, С. А. Воскресенский;

2 ряд — Б. Д. Ионов, В. П. Осадчиев, В. С. Лебедев, С. А. Сыромятников, Т. В. Хованский;

3 ряд — Н. Ф. Масленков, А. Н. Сулимов, Б. Н. Стогов.

Профессор С. А. Воскресенский. В 1922–25 годах, будучи студентом, работал у В. Э. Классена ассистентом кафедры гидравлики МЛТИ, был председателем механической секции НСО. Стал основателем теории резания древесины; в 1959 году книга была переведена на английский язык.

Доцент Б. Д. Ионов. Специалист по транспорту леса. В 1943 году, в разгар войны, фактически создал МЛТИ в Мытищах всего за 2 (!) месяца, стал его ректором. Был заядлым театралом и книгочеем; выучил самостоятельно английский, переводил американские журналы по лесоустройству. В годы войны создавал дороги и лесные завалы под Москвой, на Тихвинском и Волховском фронтах. Был спортсменом, спортивным судьей (лично знаком с Вадимом Синявским). Много путешествовал, читал об этом лекции, в т. ч. в Политехническом музее.

Знание Москвы, её географии, истории и культуры позволили Б. Д. Ионову и зам. директора МЛТИ 30-х годов В. Г. Осадчиеву выпустить 1-ю книжку по московской истории МЛТИ в 1958 году.

«Разносторонние» студенческие годы сделали конструктором, художником и «астрономом»(!) будущего зав. кафедрой проф. Н. В. Маковского, блестяще выполнявшего сложные пространственные чертежи сначала, в годы войны, для танковой промышленности, а затем для своих учебников по автоматизации деревообрабатывающего производства.

Мы не задержались у здания московской консерватории, столь любимой московской интеллигенцией. Увы, в годы войны в 1915–17 годах здесь располагался военный госпиталь, а в 1924 году — крупнейший кинотеатр «Колосс». Но наш путь лежал к другому бывшему кинотеатру, который для лестеха нашел Московский университет и где начался почти 100-летний путь МЛТИ.

Великолепная графическая и математическая подготовка, «начатая» русскими энциклопедистами О. Ю. Шмидтом и С. А. Чаплыгиным, Н. Н. Лузиным и А. Ф. Иоффе продолжалась на Б. Никитской в течение 1-го учебного года.

В это время в жизни лестеха произошел «дворцовый переворот».

«Дворцовый переворот» или второе новоселье лестеха

А заключался он в том, что в 1921 году лестех переехал… ну если не во весь Пречистенский дворец Екатерины II на Волхонке, — но в одно из его зданий (Волхонка, 16), б. Первую гимназию, часть исторического пространства, которое образовалось в виде дворцового комплекса из 3-х соседних усадеб: Голицыных, Лопухиных и Долгоруких, объединенных галереями с главным деревянным корпусом, где находился тронный зал Екатерины II. Временный дворец на Волхонке был построен Матвеем Казаковым для почти годового пребывания императрицы в Москве, совпавшего с торжествами по случаю заключения с Турцией Кучук-Карнаджийского мира.

Улица Волхонка занимает особое место в московской юности лестеха, где он пребывал с 1921 по 1925 годы. Именно эта улица (одна из древнейших) имела вначале неблагозвучное имя Чертольской, пока не была переименована по указу царя Алексея Михайловича в Пречистенскую (по иконе Пречистенской Божией Матери Смоленской в Новодевичьем монастыре). И с Девичьим полем связана история МЛТИ, точнее, с помещениями 2-го МГУ, где также занимались студенты лестеха. 2-ой МГУ — это и есть бывший МВЖК.

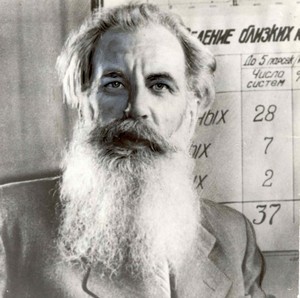

Первое в Москве учебное заведение для женщин — Московские высшие женские курсы и были торжественно открыты в 1872 году в Первой гимназии в доме 16 на Волхонке. В 1905 году директором курсов становится С. А. Чаплыгин — выдающийся Российский ученый в области аэро- и гидродинамики, теоретический механики, математики — и будущий профессор МЛТИ в 1920–25 годах.

С. А. Чаплыгин

В 1907 году для курсов стали возводить собственное здание на М.Царицынской, на Девичьем поле, где в 1908 году откроются корпуса физического и химического факультета, а в 1913 — аудиторный корпус. К 1918 году курсы насчитывали 8,3 тысяч учащихся и по численности уступали только МГУ. Объясняется это тем, что в 1911 году Московский университет покинули около 100 преподавателей в знак протеста против увольнения почти 1000 студентов.

А. Н. Реформатский

В июле 1918 года все вузы стали государственными и в октябре МВЖК преобразовываются во 2-ой Московский государственный университет. С. А. Чаплыгин становится первым ректором МГУ-2, О. Ю. Шмидт и А. Н. Реформатский — профессорами, также будущими преподавателями МЛТИ, а студенты МЛТИ лабораторные работы по химии и физике выполняют здесь, на Девичьем поле.

О. Ю. Шмидт

Доктором химических наук, профессором, стала одна из выпускниц — В. Я. Головня, несмотря на трудности, связанные с удаленностью от места занятий по химии.

Но вернемся на Волхонку. Именно сюда, на эту улицу после многочисленных пожаров московских гимназий, их слияний и разделений, в усадьбу Долгоруких, в дом № 16 переехала 1-я городская (губернская) гимназия, находившаяся в ведении Московского университета, и оставалась здесь до конца.

Первая гимназия,

Волхонка, 16

К 1918 году гимназию на Волхонке, 16 окончили около 3-х тысяч выпускников. А через 3 года, в 1921 году именно это замечательное здание, принадлежавшее университету, на 4 учебных года становится родным домом лестеха.

Чем же была знаменита первая гимназия? Своими выпускниками, своими замечательными историческими стенами, кабинетами, своими традициями, ибо не только первоклассной учебой жили здесь ученики, но устраивались здесь и различные театральные постановки, и музыкальные вечера, концерты и выставки картин из частных коллекций.

Первая гимназия,

Волхонка, 16

11 марта 1861 года здесь впервые была представлена москвичам картина Александра Иванова «Явление Христа народу». Рецензент писал «Трудно было бы найти во всей Москве помещение более изящное и сообразное с требованиями искусства для картины Иванова, чем зала с двумя рядами окон Первой Гимназии» (а ведь размер этого шедевра — 5,4×7,5 м!). Бальный зал гимназии был полон; за время работы выставку посетили более 15 тысяч человек.

Первая гимназия,

Волхонка, 16

Библиотеки гимназии насчитывали: основная библиотека — почти 12 тысяч томов плюс ученическая. В физическом кабинете — 265 приборов, в естественно-историческом — 306 зоологических муляжей, 300 тысяч засушенных растений; для рисования — 166 гипсовых моделей. Из гимназии вышли (или учились) историки М. П. Погодин и С. М. Соловьев, знаменитый Ф. Н. Плевако, политические деятели П. А. Кропоткин, Н. И. Бухарин, драматург А. Н. Островский, пианист К. Н. Игумнов, писатель И. Г. Эренбург, поэт Вяч. Иванов, многие другие.

Первая гимназия,

Волхонка, 16

Первая гимназия считалась лучшей в Москве по уровню образования и престижности, ибо была ориентирована в первую очередь на подготовку учащихся для поступления в Московский университет, и на серьёзное преподавание наук начальных, но полных, «необходимых для благовоспитанного человека».

Лестех, таким образом, впервые попадает в помещения, предназначенные именно для обучения, со всей первоклассной, как бы сейчас сказали, инфраструктурой, где его студентов обучают знаменитые университетские преподаватели, традиционно связанные именно с этой гимназией. Конечно, после революционных потрясений, после пребывания здесь с 1918 года Китайского университета (Университета трудящихся Востока) лестеху практические и лабораторные занятия приходилось проводить в других местах — по биологии — в самом МГУ (на Моховой), по химии и физике — в МГУ-2 (Девичье поле), по почвоведению — в Тимирязевской академии (Петровско-Разумовское).

Но Волхонка, как и Моховая — это лекционное царство университетской профессуры, выдающихся теоретиков, ученых, конструкторов, преподавателей, собранных первым ректором МЛТИ — Виктором Эмильевичем Классеном.

Сама атмосфера университетской гимназии, пространство, в котором она находилась — не могла не сказаться на уровне, прежде всего, культурном, будущих инженеров, «командиров производства», когда лекции по истории им читает… ректор Московского университета В. П. Волгин (!), знаток истории идей домарксова периода, в т. ч. французской. Пусть его курс называется «история политических учений» — но не может подлинный историк не подвести студентов к окнам и не показать место в 100 шагах от гимназии, где находился тронный зал Пречистенского дворца и где в 1774 году был подписан мирный договор с Османской империей, завершивший русско-турецкую войну. Не показать усадьбу Голициных напротив, где до войны 1812 года хозяин встречался с французским послом Арманом де Коленкуром: (когда штаб Наполеона (с Коленкуром) располагался в усадьбе, это, в частности, объяснило сохранность усадьбы во время страшного Московского пожара). Не мог не упомянуть находившуюся здесь же дворовую церковь Голициных, где Пушкин предполагал обвенчаться с Натальей Гончаровой…

Но главное, что должны были освоить в первую очередь студенты, будущие лесоИНЖЕНЕРЫ — механики и химики — так это классику российского инженерного образования — математику, физику, «начерталку», химию, на что выделялось большее число часов в неделю. Читались эти лекции профессорами — всемирно известными учеными.

Начинается земля, как известно от Кремля, от МГУ

От Кремля, от Московского университета под кремлевскими стенами пошла и наша «лестеховская земля», точнее, архипелаг, где проходила московская молодость МЛТИ. Случайно или нет, но располагались эти места помимо Моховой и Волхонки, на «Больших» улицах — Б. Никитская, Б. Ордынка, Б. Пироговская, Б. Молчановка.

Но главными «островами» лестеховского архипелага — были все-таки Волхонка и Моховая. Именно в здании МГУ обучали наших студентов его выпускники, ставшие всемирно известными учеными: И. И. Привалов, С. А. Чаплыгин, Н. Н. Лузин, Е. Е. Успенский, Б. А. Введенский, В. К. Аркадьев, Л. П. Жеребов, М. А. Лаврентьев. Преподавали и знаменитые выходцы С-Петербургских вузов: Политеха — С. В. Коган-Бернштейн, Технологического — ректор МЛТИ В. Э. Классен, М. В. Кирпичев, А. Ф. Иоффе; инженеров транспорта — В. Н. Образцов. Киевский университет «подарил» Москве О. Ю. Шмидта, Казанский — А. Н. Реформатского, московское МВТУ — М. К. Поливанова и С. С. Шестакова.

Пребывание лестеха в Москве совпало с ректорством Волгина в МГУ, о чем он сам вспоминал так: «В 1919 году некоторая группа партийных работников… была командирована в Московский университет в качестве профессоров, для чтения лекций».

Это было исключительно трудное для университета и, соответственно, для курируемого лестеха время, — ибо профессура в них была одна и та же. Время было… специфическое.

Любой желающий, достигший 16-летнего возраста, мог прийти учится в Московский университет. Отменялись все виды вступительных экзаменов, не требовалось предъявлять ни каких аттестатов, отменялась плата за обучение. Совнарком настаивал на классовом принципе при зачислении в университет (на первом месте д. б. приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства); в 1919 году в МГУ обучалось 23 (!) тысячи студентов (вместо 7 тыс.). Лекции читались в 2–3 смены, зачастую в коридорах на лестницах. Много было людей неграмотных, даже без начального образования. Позднее был внедрен бригадно-лабораторный метод. Экзамены сдавались коллективными отчетами.

Положение профессуры было необычайно тяжелым — зарплаты хватало только на хлеб. Лекции читали при t −10oС. Были обыски в квартирах, аресты. Только за 1919–1920 учебный год умерли 12 профессоров МГУ. В середине января 1922 года профессора попытались устроить забастовку; вслед за этим в конце сентября германский пароход увез в Штеттин группу высланных из Москвы профессоров Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, С. Л. Франка.

Волгин пробыл на посту ректора МГУ 4 года (по 1925 год), будучи значимой фигурой в Глафпрофобре и Наркомпросе. Когда Волгин покинул университет, это был уже университет советской формации.

Годы ректорства В. П. Волгина в МГУ (с 1921 г.) В. Э. Классена (с 1920 г.) в МЛТИ почти совпали по времени. Думается, что именно этот «тандем» позволил собрать для лестеха сильнейший преподавательский состав, ибо «поиски хлеба насущного» свели вместе выходцев из московских и не московских вузов, ученых, конструкторов, педагогов высочайшей квалификации. И, самое главное, это «контакты» самого В. Э. Классена, корни которых следует искать в его биографии — биографии человека, впоследствии соединившего лесное и техническое образование.

Из петербургского Лесного — в московской лестех

Семья Классена — первого ректора МЛТИ, по происхождению голландца, до революции жила в Лесном— тихом зеленом пригороде на севере Санкт-Петербурга (ране называвшемся Лесным корпусом, Лесной частью), где находился старинный Лесной институт с обширным парком, а неподалеку — Политехнический институт имени имп. Петра Великого.

Жизнь многих обитателей Лесного была связана именно с этими вузами; Лесное было «большой интеллигентной деревней, где все друг друга знали». Цвели сирень, яблони, груши. Из дома Классенов доносились звуки рояля. Внимательно слушал Валентину Владимировну — жену Классена выдающийся физик Иоффе (с Классеном он работал в Политехе с 1907 по 1917 г.). Позднее Пауль Эренфест, друг Иоффе и Эйнштейна (для Эренфеста физика являлась «не столько точной наукой, сколько художественной драмой или комедией из жизни атомов и электронов»), подарит Валентине Владимировне долго хранившийся в семье сборник фортепианных пьес старых английских мастеров. Частым гостем у Классенов был строитель первых русских линкоров акад. А. Н. Крылов, один из основателей С-Пб. Политеха.

А. Ф. Иоффе

Иоффе и его друг — всемирно известный нидерландский физик-теоретик Эренфест с 1907 по 1912 г. работали в Политехническом институте. До этого Пауль Эренфест окончил Венский университет, стал физиком, женился на русской (математичке). Классен, еще будучи студентом Технологического института, сначала работал в КБ Путиловского завода, выпускавшего паровозы, бронепоезда, трактора, пушки, подводные лодки, а в Политехническом преподавал гидравлику. Вот так Лесное объединяло и делало друзьями столь разных людей, оставивших след не только в отечественной, но и в мировой истории науки. Уже будучи в Европе профессором Лейденского университета, Эренфест организовал семинар, который посещали А. Эйнштейн и Н. Бор, помогал своим русским друзьям, неоднократно посещал СССР (в материалах НКВД он чистился как «немецкий шпион»).

В Лесном, у пруда, можно было встретить выпускников Политеха В. Э. Дембовецкого, главного инженера Центроморпроекта и И. Т. Кареткина, бывшего штабс-капитана, закопавшего в землю полученные в первую мировую «царские» награды и ставшего после Красной армии доцентом, кандидатом физико-технических наук; студента Политеха, организатора подпольной типографии В. М. Молотова и… профессора Лесного института Д. Н. Кайгородова, основателя новой для России науки фенологии.

М. В. Классен-Неклюдова

Здесь, в Лесном, в 1904 году у Классенов родилась дочь Марина — будущая студентка Московского лесотехнического института, где преподавал физику Иоффе — молодой 40-летний академик. Именно у него Марина, закончив в 1925 году МЛТИ, работала в его лаборатории Ленинградского физико-технологического института, став в дальнейшем в стране первой женщиной — доктором физико-математических наук, работая на оборону, создавая новые высокопрочные материалы на основе стекловолокна и полимеров.

В Лесном проживали не только «технари» — но и поэты, писатели, — и жизнь кипела вокруг «Библиотеки новых книг и журналов», организованной писателем и общественным деятелем В. В. Брусяниным. Постоянными её посетителями были интеллигентная семья Классенов и знаменитая русская писательница Клавдия Лукашевич, в доме которой бывал и Митя Шостакович, в судьбе которого она приняла участие, спасая от голода.

Вот та среда — профессиональная и культурная, «инженерное братство», в котором сформировался характер В. Э. Классена. Ещё во время первой мировой войны он был членом «особого совещания по топливу», призванного регулировать снабжение топливом железных дорог и тыловых предприятий, работавших на оборону.

«В окружавшей среде имперская триада „самодержавие, православие, народность“ популярностью не пользовалась,… Среда была по преимуществу вольнодумной… жаждала либеральных перемен, и февральская революция была её революцией. Но когда дошло до октября, когда интеллигенция в массовом порядке предпочитала эмиграцию сотрудничеству с новой властью или выдворялась из страны „философскими кораблями“, Классены остались в России. Думается, что помимо патриотических чувств… сыграло то обстоятельство, что В. Э. Классен был лично знаком с Лениным и пользовался доверием вождя». (Журнал «Кристаллография», 2004 г. том 49, № 3).

Не случайно после революции, переехав из Лесного в Москву, беспартийный профессор становится членом Коллегии Главного комитета ВСНХ, крупным руководителем в Главтопе и Главугле, ректором Московского лесотехнического института.

Работа Классена имела государственное значение. Мандат от 25 июля 1919 года был подписан лично В. И. Лениным. В Главтоп, вспоминает будущий студент МЛТИ 20-х, К. Т. Сенчуров, возглавлявший отдел в дровяно-торфяном управлении, поступали телеграммы: «паровоз топить нечем. Топил плодовыми деревьями. Разрешите». На местах в топки паровозов бросали все, что могло гореть. Другой студент МЛТИ, до поступления в вуз работавший возчиком, Б. Д. Ионов доставлял больницам, школам древесину, полученную при разборке старых строений Москвы.

В те годы вопросы топливоснабжения были самыми важными для становления новой власти. И именно Классену было доверено выводить страну из топливного кризиса.

Лесная дача Поречье

О том, каким блестящим хозяйственником был первый ректор МЛТИ, говорит тот факт, что он, выпускник Технологического, получивший для Лестеха огромное хозяйтво лесных массивов и совхозов Секерино, Колычево, Поречье (с дворцом чуть не в 100 комнат), Баково-Варнавинское, Мытищинское, Лосино-Островское, Измайловское лесничества, сумел перейти на самоснабжение и освободить государственную казну от всяких субсидий. Это был первый в истории пример самостоятельного существования вуза (!). Именно крупные инженеры и управленцы в период НЭПа выступили, восстанавливая страну, учредителями частных строительных обществ, таких, например, как общество «Альфа» Классена в 1923 году, когда ректором стал В. П. Бушинский.

Лесотехнический институт стал лесным

В. П. Бушинский

Во время ректорства «технаря» Классена, сумевшего на высочайшем уровне поставить лесомеханическую и лесохимическую подготовку студентов, Наркомпросом в 1921 году был открыт третий, лесомелиоративный факультет. Все лесные массивы МЛТИ стали его учебными базами. Здесь проводились практические работы по геодезии, таксации, ботанике, заготовке и сплотке леса, велись и научные исследования. «Лесохозяйственная» направленность подготовки, помимо технической, усилилась с приходом нового руководителя вуза — ученого — почвоведа, государственного деятеля, В. П. Бушинского. Работая в Наркомпросе РСФСР, он рассматривал высшее сельскохозяйственное образование как неотделимое от лесного. В результате лесной факультет ТСХА, располагавшийся в соседнем с лестехом доме 14 по Волхонке (бывшие Голицинские с/х курсы), в 1923 году был присоединен в качестве четвертого, лесохозяйственного факультета, — и вуз стал называться Московским лесным институтом.

Преподаватели МЛИ, вместе с перечисленными ранее учеными, продолжали достойно представлять московскую школу, русскую систему подготовки инженеров, в том числе «лесных», ибо это были в основном профессора МГУ и МВТУ.

Здесь работали П. С. Александров, В. В. Алёхин, Н. К. Бари, Н. Н. Ворожцов, А. А. Глаголева-Аркадьева, Л. Я. Зивельчинская, А. Ф. Кублицкий-Пиоттух (бывший директор лесного департамента), С. Т. Конобеевский, Л. М. Перелыгин, С. Н. Ржевкин, Н. Н. Степанов, К. Ф. Теодорчик, Н. Ф. Яницкий, Н. Н. Бухгольц, А. И. Бачинский, Б. В. Беликов, К. М. Дубяго (инженер-конструктор с/х выставки 1923 г.), И. В. Грибов, С. А. Первушин.

Читались здесь курсы по лесоустройству (А. А. Битрих), физиологии растений и микробиологии (В.М.Арциховский), ботанике (В. М. Арнольди), дендрологии и географии лесных пород (Г. Р. Эйтинген), биологии лесных зверей и птиц (Б. М. Житков), лесные законы и лесоуправление (Э. Э. Керн).

Работа нового Правления института вызвала критическую оценку на страницах журнала «Лесное хозяйство, лесная промышленность и топливо» (№ 2 за 1923 г.). Отмечалось, что новое правление ставит своей задачей значительное свертывание механического и химического индустриальных факультетов и развитие лесохозяйственного и лесомелиоративного. С тревогой отмечается тенденция к преуменьшению значения «лесотехнического» образования, что она не отвечает выполнению задач, поставленных перед лесной промышленностью.

Приход В. П. Бушинского совпал с крупным событием в стране — открытием в Москве в августе 1923 года Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

Как в жизни страны, так и в жизни лестеха и лестеховцев эта выставка сыграла важную роль. К сожалению, о ней мало рассказывалось как о предшественнице будущих всесоюзных выставок. Трудно переоценить её появление в разоренной гражданской войной стране, в неустроенной Москве, для студентов лестеха, особенно приехавших, как будущий академик Н. П. Анучин, из Вологодской глубинки России. И, что важно, именно преподаватели лестеха, выдающиеся ученые и организаторы, вместе с ними эту выставку строили — и озеленяли.

Всероссийская

сельскохозяйственная

и кустарно-промышленная

выставка

«И всюду… дерево, дерево, дерево. Свежее, оструганное, распиленное, сложившееся в причудливые башни, павильоны, фигуры, вышки». Таким было первое впечатление от выставки журналиста и писателя М. А. Булгакова, призванного рассказать о ней русскому и иностранному читателю. Действительно, кроме железобетонного «Машиностроения», все павильоны были… деревянными.

Павильон центрального

Управления леспрома

на выставке 1923 года

И работавшие на выставке студенты получили бесценный опыт обработки древесины, строительства, озеленения территории. «Свежая и оригинальная мысль, органично использованная в дереве» — говорили о русском авангарде на выставке — новом течении в архитектуре (как, например, о 30-тиметровой башне с ветряным двигателем, павильоне К. Мельникова «Махорка» и многих других. Именно здесь «обкатывались» темпы, которыми необходимо было восстанавливать страну. На площади 100 га, на пустыре (на месте будущего ЦПКиО), 225 сооружений выставки были спроектированы и построены всего за… 10 месяцев(!)).

Личности

Организатором лесного павильона стал один из ведущих ученых лестеха, окончивший С-П Лесной институт лесоводом 1 разряда, Николай Павлович Кобранов, выдающийся ученый. Был он защитником государственных интересов в лесной отрасли, организатором ежегодных Дня и Недели леса, называя высаженные в это время насаждения «рощами нового быта», был организатором новых лесных факультетов и институтов (в т. ч. МЛТИ) — и выставочного отраслевого павильона.

Некоторые из работ ученых молодого МЛИ были отмечены наградами. Почетный диплом II-ой степени был дан профессору А. А. Деревягину за экспонированные приборы и методы по изучению смол, дегтей и др. продуктов сухой перегонки; диплом IV степени проф. Г. Р. Эйтингену за работу о закономерностях развития сеянцев из желудей дуба, имеющих различный «вес». Диплом признательности был вручен кафедре биологии лесных зверей и птиц и охотоведения за «выставленные результаты обследования фауны Погонно-лосиноостровского учебно-опытного лесничества».

Выставка была важнейшим государственным делом (об этом говорит и выпуск четырех почтовых марок). Проектировали её и строили выдающиеся архитекторы и инженеры России. И в их числе — преподаватель лестеха, талантливый градостроитель, выпускник Императорского Московского технического училища (МВТУ), профессор Сергей Сергеевич Шестаков — человек яркой и трагической судьбы.

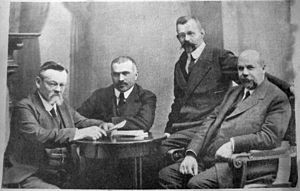

Слева направо:

С. В. Пучков,

А. В. Щусев,

А. Н. Кельх,

С. С. Шестаков

Главным архитектором выставки был знаменитый архитектор А. В. Щусев, а С. С. Шестаков и разработчик генплана выставки, выдающийся архитектор И. В. Жолтовский — членами Строительной комиссии. Но творческое содружество Шестакова и Щусева началось гораздо раньше при строительстве уникального мемориала — Братского кладбища для воинов, умерших в войну, созданного в 1914 году по инициативе Великой княгини Елизаветы Федоровны. Возглавил это святое дело главный врач Александровской (бывшей Гаазовской) больницы С. В. Пучков.

Ответственнейшее проектирование «памятника великих событий» было поручено С. С. Шестакову, а храма Преображения для мемориала — уже знаменитому строителю храма-памятника на поле Куликовом и… Казанского вокзала — А. В. Щусеву.

В феврале 1915 года состоялось открытие спроектированного С. С. Шестаковым Братского кладбища в селе Всехсвятском. За войну здесь было похоронено около 18 тысяч солдат, офицеров, врачей, сестер милосердия и летчиков (а позднее — юнкеров, оборонявших «лестеховский УНИОН» в октябрьские дни 1917 г, расстрелянных членов царского правительства и священников).

Вот таков был уровень и масштаб разработчиков первой советской выставки, который проявился и во всех последующих работах.

Многие идеи Щусева и Шестакова использовались в дальнейшем. Так, окружная железная дорога (МЦК) в 2016 году становится пассажирской. Но… Щусевский план Большой Москвы (1918–1924 гг.) был резко раскритикован городской администрацией. По нему предлагалось правительственные учреждения перенести на Ленинградский проспект, Кремль сделать музеем, сохраняя Москву. Только строительство Мавзолея Ленина (кстати, деревянного), постройка его в трехдневный срок спасла архитектора от репрессий.

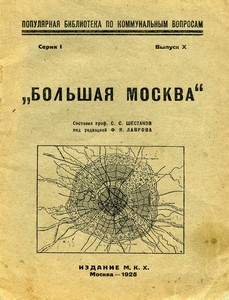

Именно в годы преподавания в лестехе главный инженер Москвы, профессор МВТУ С. С. Шестаков разработал получившую широкую известность концепцию «Большая Москва». В ней предлагался рост радиально-кольцевого строения города с увеличением количества магистралей до семи.

Город разделялся на четыре концентрические зоны. Центральная ограничивалась МКЖД (ныне МЦК) (предназначалась для постройки жилых зданий); во второй предполагалась промышленная инфраструктура; в третьей (садовой) — строительство жилья («спальный район»); четвертая (оградительная) — лесная, шириной до 5 км — граничащая с пригородом. Саму Москву должно было окружать двойное кольцо городов-спутников, организованное из существующих городов Московской области.

В 1925 году вышла книга Шестакова «Большая Москва». Он писал «есть полное основание полагать, что Москва в недалеком будущем превратится в один из величайших городов мира. С таким положением Москвы надо считаться и к нему подготовиться».

Но ему не довелось увидеть свой проект осуществленным. Спустя 4 года 67-летний профессор МВТУ и МЛТИ был репрессирован и погиб в заключении.

Можно предположить, что именно эти личности оставили глубокий след в жизни и профессиональной деятельности одного из заметных студентов лестеха — А. С. Корнева. Он, студент, был членом правления института, организатором и не мог не участвовать в важнейших мероприятиях вуза. В дальнейшем, с «благословения» О. Ю. Шмидта, Корнев становится начальником «Академстроя» (вполне возможно его сотрудничество с Щусевым, руководителем мастерской «Академпроект»). В войну он — командующий 6 саперной армией, затем работает в «оборонке», проектируя технику, в том числе для лесного комплекса.

Деревообработчиками — механиками высокой квалификации стали другие студенты лестеха — посетители выставки 1923 г. — будущие профессора и доценты: С. А. Воскресенский, П. В. Хухрянский, М. С. Мовнин, М. Н. Орлов; «внешними» экономистами К. Т. Сенчуров и М.Черняков.

Выставка стала отличной практикой для будущих инженеров — на ней впервые были показаны первые советские трактора, автомобили, молотилки, сельскохозяйственные машины, мебель. Сенсацией стал иностранный отдел (более 600 фирм). Показанные на выставке аэропланы «Юнкерсы» воевали тогда только с саранчой. Были здесь и электрические машины фирмы «Сименс-Шуккерт» для леса, замены ручной порубки и распиловки дров.

В неоправившейся от революции и гражданской войны стране это было окно в иной мир, мир грядущей механизации, электричества, мир не очень далекого будущего, который и предстояло создавать первым и последующим лестеховцам.

«Квартирный» студенческий вопрос

Москва, Охотный ряд

С присоединением лесного факультета Тимирязевской академии возросло число студентов лестеха; на лесоинженерном факультете обучалось уже 903 человека, на мелиоративном — 159, на новом, лесхозовском — 377 человек. В «архипелаг» лестеха добавились не только новые «острова», места занятий, разбросанные по Москве, но и общежития студентов. На первом году обучения студенты занимались там же, где проживали — на Б. Никитской, 23; в левом крыле здания были аудитории, а в правом — общежития. В 1921 году из-за нехватки мест МГУ помог разместиться в своем 4-х этажном здании в Охотном ряду (сейчас на этом месте — гостиница «Москва»). Но, помимо общежитий на Волхонке (в домах сначала № 16, потом — № 14, во дворе здания института) приходилось расселять студентов и по другим адресам — Б. Молчановка, дом 1 (район Арбата), Ушаковский (ныне Турчаниновский) переулок (2-х этажный дом в районе Остоженки).

Бывшее общежитие МЛТИ

на Б. Молчановке, 1

Всего требовалось разместить 509 человек (35 % от общего количества студентов).

Какими были эти общежития? Об одном из них, на Б. Молчановке, рассказывает проф. МГУЛ А. А. Золотаревский, который, по удивительному совпадению, в 1969–1970 годах жил в этом коммунальном доме — бывшем общежитии МЛТИ 20-х годов. Он вспоминает 40-метровый коридор с 15-ю комнатами и населением не меньше 50 человек. Большие студенческие комнаты были разделены фанерными перегородками на малые, по 14–15 м2. Имелись 2 умывальника и туалет.

Как жилось лестеховскому студенчеству 20-х? Выпускник, будущий ректор МЛТИ В. В. Протанский вспоминает. «Проходили собрания — живо, энергично, с молодым задором. А ведь были студенты полуголодными. Нашей стипендии — 10 фунтов муки (4 кг) не хватало для жизни, и мы занимались по вечерам разгрузкой вагонов».

Другая выпускница вспоминает. «Общежития не всегда отапливались, уборку делали сами студенты. Когда мы уезжали на практику, нам смогли дать из продовольствия только… овес. Не легче было в те годы и с обувью… многие из нас ходили в лаптях».

Выпускник М. И. Кишинский. «У нас было свободное посещение лекций. Это помогло… планировать учебу, совмещать её с работой. Только благодаря этому я смог закончить институт».

Стипендию получали только 28 % студентов. Остальные зарабатывали деньги на существование и учение. При институте были организованны мастерские: сапожная, портняжная, переплетная, стеклографическая, в которых работали студенты. Было «бюро найма», подыскивающее работы, в основном физические.

Появление лесохозяйственного факультета добавило проблем в организации учебы почти 3,5 сотен новых студентов МЛИ, особенно в части лабораторных и практических работ (требовались специальные помещения и оборудование, которые располагались уже «не в шаговой доступности» от места проживания, а на значительном расстоянии). Отправимся в одно из таких мест.

Время и судьбы

Таким местом была в Петровско-Разумовском Петровская сельскохозяйственная академия, уже как часть лестеховского «архипелага». Преподавали здесь известные «чисто лесные» специалисты, выпускники и Петербургского лесного института (Н. П. Кобранов), и Московской земледельческой и лесной академии (ректор В. П. Бушинский, Н. С. Нестеров), и МГУ (Е. Е. Успенский, В. М. Арциховский, Г. М. Турский).

События в стране не могли не коснуться и жизни лестеховских учителей. В 1922 году вышли из печати Труды всероссийской лесной конференции. На ней член комитета по созданию МЛТИ, ученый лесовод К. И. Покалюк, беспощадно раскритиковал лесную политику советской власти. «Какие причины разрухи? Полное отсутствие не только руководящей… но и вообще какой бы то ни было государственной идеи… Если в лесу не будет опытной, любящей руки, то на нашем лесном хозяйстве придется поставить крест на долгие годы».

Другой участник конференции отметил, что декрет 1918 года о лесах «пробил брешь, отделив лесовыращивание и лесоустройство от лесопользования».

Многие преподаватели МЛИ находились под дамокловым мечом обвинений в неблагонадежности, что не могло не сказаться на их научной деятельности и самой жизни (и, возможно, на судьбе вуза, переведенного в конце описываемых событий в Ленинград). Характерна в этом плане судьба видного специалиста в области экономической географии, водного транспорта и промышленности С. В. Коган-Бернштейна. Окончивший высшую инженерную школу в Лозанне и Петербургский политехнический институт в 1912 г, он работал вместе с Классеном в Политехе и в Особом совещании по топливу в конце 1915 года, преподавал в 20-е годы в МВТУ и МЛТИ. Научная дискуссия о рациональном размещении производительных сил закончилась его сроком в Дмитровлаге на строительстве Канала им. Москвы в начале 30-х годов.

Любые идеи вне правительственных рассматривались как вредительские. Не была исключением и сельскохозяйственная академия с её преподавателями, когда в 20-е годы усилилась борьба с религией. Под «красное колесо» попал и преподаватель МЛИ профессор Георгий Митрофанович Турский. Вот его печальная история.

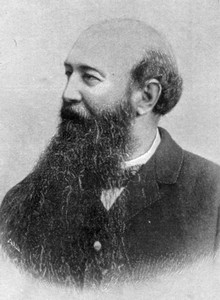

Г. М. Турский

Родился он в 1870 году в селе Лисино Царскосельского уезда С-П губернии. Окончил математический факультет МГУ, проводил таксационные исследования в лесной даче (вот классический пример интеграции университетских наук). В 1908 году основывает в Москве Высшие женские с\х курсы на Волхонке, 14, позднее становится их ректором. С 1913 года до конца жизни работал в Константиновском межевом институте, преподавал в МЛИ и других организациях лесную таксацию. Именно он был редактором первого сборника научных трудов МЛИ в 1923 г.

Сын М. К. Турского, знаменитого лесовода, «патриарха» с\х академии, внук священника, с 1913 года он становится председателем церковно-приходского совета церкви святых апостолов Петра и Павла при Петровской с\х академии.

Церковь Петра и Павла

в ТСХА

13 декабря 1922 года профессоры Г. М. Турский и А. Ф. Борисов (автор сеялки «Экономия») вместе с профессором богословия, б. зав. кафедрой богословия Петровской с/х академии, настоятелем церкви Петра и Павла о. Иоанном (Артоболевским) обвиняются в оказании противодействия изъятию церковных ценностей и их замене; но уже в январе 1923 года Г. М. Турский был условно освобожден с зачетом времени предварительного заключения в Сретенском арестантском доме (был посмертно реабилитирован в 1996 году прокурором Московской области). Турский умирает в 1926 году; храм — «выдающийся архитектурный памятник» (И. Э. Грабарь) в 1927 г. закрывают, в здании устраивают винный магазин с большим портретом Сталина на стене. В 1934 году храм сносят «для спрямления трамвайной линии». О. Иоанн был расстрелян в 1938 году.

P. S. Сын священномученика о. Иоанна, Иван Иванович Артоболевский, окончил Московскую с/х академию, физмат МГУ, стал специалистом в области механики, академиком, Героем Соц. Труда. Мы, студенты-механики лестеха и др. вузов, в 60-х годах занимались по его учебнику «Теория механизмов и машин», неоднократно переиздававшемуся.

Звездные пути выпускников лестеха

«Летят путями звездными

Любимые твои ученики»

Снесен Храм, исчезли люди. Но осталась… память. Память — в учениках, единоверцах, книгах. То время проверяло людей на прочность. И учителей, и учеников. Учитель — профессор лесной таксации, Г. М. Турский, этот экзамен выдержал. Как и его ученик — спустя 10 лет после кончины учителя.

Саша родился в 1897 году, окончил с медалью рязанскую гимназию. На «классных» учителей ему везло. Математик — Я. В. Коткович — уже в Москве возглавляет кафедру математики в Межевом институте (теперь это Государственный университет по землеустройству). Физик — М. А. Лебедев тоже становится москвичом и… зав. кафедрой физики в Тимирязевской с/х академии.

Лето 1915 года. Хотел Саша попасть в эту академию, но к конкурсным экзаменам не успевал подготовиться. Прием «по аттестатам» в Питере — лишь в Политехническом и Лесном; был зачислен студентом в Лесной. Саше шьют студенческую тужурку и шинель. На фуражке с зеленым околышем — скрещенные веточки с дубовыми листьями.

Половина дворца — невысокого Лесного института занята военным госпиталем. Студенты дежурят, ухаживая за ранеными; легко раненых возят «на Собинова», на оперу «Риголетто». Но… объявляется досрочный призыв на военную службу. И, отучившись год в Лесном институте, он в Москве поступает в Александровское пехотное училище, которое уже в феврале 1917 года (время военное) оканчивает. Сначала он — младший офицер запасного стрелкового полка во Владимире, а в июле-декабре переломного 1917-го — прапорщик и начальник саперной команды 4-го Кавказского стрелкового полка.

Со службой покончено. С мая 1918 года в образованном Богородицком уездном Совете, к которому относятся земли Щелкова и Павловского посада, Саша — секретарь лесного отдела. Богородицкий (ныне Ногинский) район был богат лесом. В ведении лесного отдела — подбор лесничих, составление таксационного описания местных площадей. Привезены книги по лесоводству и таксации, таблицы для подсчета запасов древесины, составляется план ведения лесного хозяйства, нарезания лесосек. Выполнена заявка Купавнинской тонкосуконной фабрики — поставить лес для шпал фабричной узкоколейки.

Эта мирная, «лесная» жизнь была прервана призывом в Красную армию. Уже в апреле 1919 года Александр оканчивает Московские газотехнические курсы и становится заведующим противогазовой обороны, воюет в составе дивизии Чапаева, проходит Восточный и Уральский фронты. Прекрасный математик, бывалый командир становится начальником артиллерийского отделения инженерно-технических войск Северо-Кавказского военного округа.

И — новый поворот судьбы. В войска приходит разнарядка — способных, грамотных, «технически подкованных» специалистов направлять в Москву в школу… Красного воздушного Флота на Б. Никитской. Александр был принят слушателем аэронавигационного отделения Высшей аэросъемочно-фотограмметрической школы и успешно окончил её в 1921 году.

После лётной практики получил аттестат военного аэронавигатора. И быстро «рос» по службе, став помощником начальника учебного отдела школы (с 1923 года Военно-авиационной школы спецслужбы).

Узнав, что в Петровской с/х академии есть лесной факультет, Александр продолжил своё высшее образование — и в порядке перевода из Петроградского лесного института его сразу приняли на 2 курс. И после присоединения лесного факультета к МЛТИ стал, таким образом, студентом лестеха.

Преподавателями на Б. Никитской и Волхонке были в основном профессора МГУ — отсюда и высокий уровень подготовки, ориентация на научно-прикладной характер образования будущих авиаторов, и лесников. Без математики, физики, химии, геодезии на земле и в воздухе делать нечего. Скольких будущих штурманов в ВОВ (и не только в войну) спасли грамотные, глубокие знания, полученные от лучших «учителей» страны!

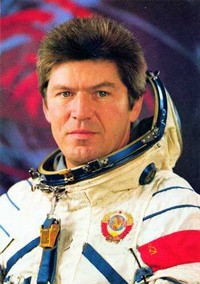

А. В. Беляков

Александр Васильевич вспоминает:

«Из преподавателей у меня в памяти остался профессор Георгий Митрофанович Турский. Человек высокой культуры, больших знаний, Георгий Митрофанович свою специальность — лесную таксацию унаследовал от отца, тоже профессора, крупного ученого России.

Как-то во время практических занятий я показал Георгию Митрофановичу несколько аэрофотоснимков лесных угодий. Он очень ими заинтересовался, долго рассматривал через лупу и просил еще привезти снимки разных масштабов и разных времен года.

— Вот, Александр Васильевич, — говорил он мне, — при помощи каждого аэрофотоснимка, не ходя в лес, можно получить много различных данных. Например, размещение пород — лиственных, хвойных, смешанных, количество отдельных компонентов. Легко вычислить площадь, занимаемую однородным насаждением, определить высоту леса, если известно время съемки.

В таком приподнятом, одухотворенном настроении мы еще не видели нашего профессора.

— Мне думается, — взволнованно заключил он тогда, — что мы находимся у истоков рождения новой науки — аэротаксации…

У Георгия Митрофановича было множество планов и проектов развития теории и практики лесного дела.

— Когда закончите обучение, Александр Васильевич, я рассчитываю на ваше участие в работах, — сказал он мне как-то, и я был очень признателен любимому профессору».

Еще в 1921 г. на лесной конференции был заслушан доклад о применении самолетов и привязного аэростата для охраны лесов и борьбы с лесными пожарами.

Тогда же проф. Г. М. Турский высказал соображения об использовании аэроснимков для таксации леса.

С 1922 г. начались опытные работы по применению авиации в лесном деле.

В 1922 г. А. Е. Новосельский впервые использовал привязные аэростаты для таксации леса.

8 и 12 сентября 1923 г. Г. М. Турский, В. Ф. Болдарев и А. А. Битрих совершили 2 полета над подмосковными лесничествами для учета степени усыхания деревьев и выяснения возможности таксации леса. Этими полетами положено начало развитию лесной авиации.

Московский лесной институт Александр Васильевич окончил заочно в 1924 году.

Но не суждена была совместная работа в области аэротоксации «лесного» профессора и военного навигатора. В 1926 году Турского не стало, а при военной академии им. Н. Е. Жуковского был восстановлен командный факультет — и Александру предложили вести на нем аэронавигацию и стать начальником лаборатории. Штурманскую науку изучали будущий маршал авиации К. А. Вершинин, будущий помощник главкома ВВС по космосу, отбиравший космонавтов (!) Н. П. Каманин (1934 году спасавший «челюскинцев» с О. Ю. Шмидтом).

В 1935 году Александр Васильевич — начальник кафедры штурманской службы академии, в 1936 — 1939 годах — флаг-штурман первой Армии особого назначения (Монино).

Педагог и боевой офицер, изобретатель и ученый. Каким он был?

Летчик Г. Ф. Байдуков: «Как в полете, так и на земле спокоен, аккуратен, четок и вежлив и обладает немалыми знаниями в области математики».

«Без Саши я летать не мыслю далеко. О нем можно сказать как о человеке бесконечно скромном и молчаливом, не знающем страха. Когда Саша дает мне курс, я окончательно спокоен. Держусь Сашиного курса — и все в порядке. Он наша ученая сила». Это слова другого летчика — В. П. Чкалова.

Назовем имя нашего лестеховского выпускника — имя человека, вместе с именами Чкалова и Байдукова прогремевшее на весь мир (!) — великого штурмана Александра Васильевича Белякова.

Это он прокладывал «звездные пути» в качестве штурмана в составе Чкаловского экипажа в далекие предвоенные годы.

И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов,

В. П. Чкалов и А. В. Беляков

на Щелковском аэродроме

10 августа 1936 года

1936 год. На самолете АНТ-25 совершил беспосадочный 56 часовой перелет из Москвы через Северный Ледовитый океан, Петропавловск-Камчатский на остров Удд протяженностью 9374 км. Победа! На Щелковском аэродроме экипаж встречают члены правительства — Сталин, Ворошилов, Орджоникидзе.

А. В. Беляков

1937 год. Впервые в мире этот же экипаж совершает беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Ванкувер (США) протяженностью 8504 км.

24 июля 1936 года А. В. Белякову было присвоено звание Героя Советского Союза и, позднее после учреждения медали, вручена Золотая звезда Героя за номером 9.

С. М. Романов

Эти полеты дали бесценный опыт создания отечественного самолетостроения, массового привлечения в авиацию талантливой молодежи — ведь «завтра была война».

Лестех и МФТИ. Что у этих вузов общего? То, что преподавали здесь на военных кафедрах в 60–70-е годы выдающиеся штурманы СССР — в МЛТИ — С. М. Романов, в МФТИ — нач. военной кафедры А. В. Беляков. Оба, с интервалом в 5 лет (С. М. Романов в 1942 году) совершили исторические полеты из Москвы в Америку, оба Герои Советского Союза. Оба блестящие специалисты и «студенческие» педагоги.

В. В. Рюмин

И по «солнечному указателю курса», и по звездному небу, несмотря на часто ненастную в мире погоду, следовали и будут следовать их благодарные ученики и потомки.

Как следовал другой выпускник лестеха, космонавт, бортинженер космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, Валерий Викторович Рюмин.

До свидания, Москва

Численность студентов всех 4-х факультетов в 1925 г. достигала почти 1,5 тысяч человек, преподавателей — 150 человек на 23 кафедрах (А. Н. Пименов). Нельзя сказать, что в МЛТИ не было научных кабинетов и лабораторий. Уже осенью и зимой 1921 года начали работать:

- кабинет по изучению технических свойств древесины (проф. А. Ю. Рейхарда), был центром экспертизы;

- кабинет по изучению взрывчатых веществ (проф. А. Н. Сухаревского);

- кабинет по торфоведению (проф. А. П. Танеева);

- экономический кабинет (проф. С. В. Коган-Бернштейна).

В 1925 году в МЛИ было уже 25 кабинетов и 8 лабораторий. Но оснащение их оборудованием не отвечало требованиям качественной подготовки квалифицированных специалистов. Приходилось прибегать к помощи 1-го и 2-го МГУ, Ломоносовского механического и других столичных вузов.

Практически получалось, что студенты МЛИ, прозанимавшись 2 часа у себя на Волхонке, должны были отправляться, например, на Девичье поле, во 2-й МГУ прослушать лекцию проф. А. Н. Реформатского по химии, а оттуда в 1-й МГУ на улицу Герцена (Б. Никитскую) слушать проф. П. В. Аркадьева по физике. Занятия по теплотехнике проводились в Ломоносовском институте (р-н нынешнего м. Маяковская), практические занятия по котельным установкам — на электростанции Московского трамвайного парка на Раушской набережной. Вспомним, что тогда не было не только метро, троллейбусов и автобусов, но и регулярно работающих трамваев. Некоторые группы студентов, идя с одних занятий на другие, преодолевали расстояния 6–10 км, затрачивая много времени и сил.

Вот эти транспортные проблемы студентов и преподавателей лестеха (здесь учились уже более 2,5 тыс. чел), отсутствие собственной учебной базы, общее напряженное положение с жилым фондом, потребность в лабораториях и кабинетах других московских вузов, все это привело к жесткой социальной чистке и переводу Московского лесного института в Ленинградский Лесной в 1925 году. Дипломные проекты студенты последнего курса защищали в течение 1926 года уже не на Волхонке, а в здании МВТУ.

Бывшие «ученики» — будущие «учителя»

Классная подготовка выпускников МЛТИ-МЛИ 20-х годов позволила им позднее связать свою судьбу с возрожденным лестехом, став в нём преподавателями в 30-х и 40-х годах прошлого века, получив предварительно ценный производственных опыт в лесной отрасли, работая на предприятиях, в лесхозах, леспромхозах, НИИ и КБ.

К сожалению, пожар 2006 года, уничтоживший архивы, не позволяет воспроизвести в полном объёме имена выпускников 20-х. Назовем некоторых из них. Академик Яблоков А. С., профессора и доценты Хухрянский П. Н., Головня В. А., Мовнин М. С., Чулицкий Н. Н., Протанский В. В., Воскресенский С. А., Маковский Н. В., Аксёнов П. П., Осадчиев В. Г., Ионов Б. Д., Орлов М. Н., Сулимов А. Н., Лебедев В. С., Хованский Г. В., Кишинский М. И., Самков В. Б., Сыромятников С. А., Масленков Ф. Н., Стогов Б. Н., Сенчуров К. Т., Каратаев И. С., Панков В. И.

В других вузах и НИИ, отраслях народного хозяйства трудились Классен М. В., Черняков М., Корчунов Н. Д., Рахманов С. И., Кононенко П., Корнев А. С. и др.

За период с 1919 по 1926 гг. для народного хозяйства было подготовлено до 500 специалистов.

Снова в Москве, или третье новоселье лестеха

Рождественка, 11

После закрытия МЛТИ (МЛИ) специалистов в лесном комплексе явно не хватало, особенно деревообработчиков и лесоэкспортников. И под новым названием «Лесотехнологический институт по механической обработке твердых и ценных пород древесины» возник новый «остров» архипелага по имени «Лестех» в Москве — на этот раз на Рождественке, в доме 11. Это был адрес знаменитого на весь мир ВХУТЕИНа — Высшего художественно-технического института! Да, именно на его базе в 1930 году был восстановлен лестех, и возникли новые институты: архитектурно-строительный (МАРХИ), Полиграфический, Текстильный.

Дело в том, что одним из 8-ми факультетов ВХУТЕИНа был деревообделочный — именно он стал основой обновленного лестеха, на котором уже в 1932 году было 5 факультетов: механической обработки древесины, лесоэкспорта, внутреннего оборудования (был передан в МАРХИ), вечерний и заочный, рабфак и ускоренные курсы. Было 25 кафедр.

Институтом успешно руководил директор Г. И. Симонов.

Работа в вузах страны велась так: месяц в аудитории, месяц на производстве. Контингент студентов МЛТИ был «местным», т. к. готовили инженеров в основном для обрабатывающих производств, развивающихся в Москве и области. Инженеры-механики готовились по узким профилям (мебели, лесопилению, деревянному самолетостроению и т. д.). Привлекалось до 40 специалистов для консультаций и руководств дипломным проектированием (см. Фотоархив).

Проводились значительные научно-исследовательские работы.

После 4-х летнего перерыва был сформирован сильный педагогический коллектив «учителей», среди которых были и преподаватели первого периода, и его выпускники — бывшие «ученики» 20 — 26-го годов, успешно продолжившие работу и в 3-й период лестеха (с 1943 года), продолжая воспитывать студентов в лучших традициях «русского метода» подготовки инженерных кадров.

В 30-е годы в лестехе работали: акад. Б. Н. Юрьев, профессора Н. П. Анучин, А. Л. Бершадский, А. К. Родер, А. М. Минкевич, Л. М. Перелыгин, Н. П. Туркин, С. Г. Баев, И. Н. Ястржемский, А. Х. Певцов, А. В. Фейгельсон, Е. И. Соков, А. П. Соколов, Е. С. Переторский; доценты В. Г. Нестеров, Ф. М. Манжос, С. Я. Лапиров-Сколбо, И. Г. Когбетлиев, Н. А. Холодков, Ю. Г. Юрандт, П. Т. Иванков, В. С. Лебедев, В. Г. Осадчиев (заместитель директора по учебной части), К. Т. Сенчуров, Н. Н. Чулицкий; Н. Н. Бураков, М. С. Мовнин, А. Ф. Файдыш, Д. М. Орлов, А. П. Парусников, Кудрявцев, Найденов, И. С. Сергеев, многие другие. Они подготовили до 1000 специалистов.

Лестеху «везло» на преподавателей-«авиаторов». Таким был и Б. Н. Юрьев — основоположник отечественного вертолетостроения, выпускник МВТУ; как и выпускник МГУ С. А. Чаплыгин — такой же блистательный теоретик и механик-практик, ученик Н. Е. Жуковского.

В эти годы закладывались и основы древесиноведения (Л. М. Перелыгин и А. Х. Певцов) резания древесины (А. Л. Бершадский), механизации лесозаготовок (И. С. Ветчинкин).

На те же «грабли», связанные с островным характером мест учебы и жития студентов, наступил (или «наступили») лестех в 1933 году, когда он был переведен в Замоскворечье, на улицу Большая Ордынка. А оттуда, через 3 года снова в Ленинград.

Четвертое, или последнее московское новоселье молодого лестеха

Б. Ордыка, 14

Надо отметить, что красивейший этот район — Замоскворечье, до революции сочетал в себе и жилые, и «производственные» здания. Вдоль Б. Ордынки и Москвы-реки тянулись и колбасный завод Н.Григорьева, и единое владение суконной фабрики содержательницы Федосьи Евреиновой, и каретное, и зеркальное производство. Именно сюда в бывшую городскую усадьбу Е. П. Петрова с доходным домом, с мастерскими и магазинами, с мебельной фабрикой и вселился лестех в 1933 году по адресу Б. Ордынка, дом 14.

В справочниках, в РусАрх, говорится, что «к самой церкви Воскресения в Кадашах подходят строения небольшой фабрички»; «на участке, примыкающем к Воскресенской церкви, когда-то была мебельная фабрика». Вот под «сенью» поразительной красоты церкви, в этой фабрике и провел лестех последние 3 года перед вторичным исходом из Москвы.

Архипелаг лестех значительно расширился в эти годы, поскольку половину времени студенты учились, а половину проводили на предприятиях в самых разных районах Москвы. Здесь и д/о завод треста «Мосдрев» у Белорусского вокзала, и Подольский механический завод, и ДОЗ № 2 на Красносельской с мебельным и тарным цехами. И была масса дел, напрямую не связанных с обучением. В 1931 году весь коллектив МЛТИ был мобилизован на ликвидацию отставания в лесозаготовительной промышленности: в тяжелейших условиях форсировал лесозаготовки в Мордовии, где решалась судьба снабжения столицы дровами; организовывал учебу бригадиров-лесников. В 1933 году к МЛТИ прикрепили шахту на ул. Кирова (ныне Мясницкая) возле Красных ворот (вспоминают студенты-выпускники 30-х годов Яков Горелик и Валерий Баженов). Нелегко было, живя в селе Всехсвятском, ехать в институт, а после занятий спускаться под землю. А ведь Всехсвятское — «не ближний свет».

Всехсвятское в истории России … и лестеха

В истории и географии, в памяти села Всехсвятского отразились важные события в жизни России. Здесь и появление лже-царевичей, и эхо войн (турецкой, японской, мировой, гражданской), с собственным народом, эхо восстановления хозяйственной деятельности перед Отечественной войной.

Древний монастырь (XIV века) дал название селу «святые отцы на речке Ходынке». В 1608 году здесь стояли лагерем войска царского воеводы Скопина-Шуйского, изгнавшего Лжедимитрия II, который перед бегством зарыл здесь свои сокровища (знали ли об этом лестеховцы?).

Здесь, в этом историческом месте, многое было впервые. Первое московское поселение грузин, бежавших под защиту русского царя от угрозы, исходившей от турок. И приюты («убежища») для увечных и престарелых воинов — Александровское после русско-турецкой войны (1878 год); и Сергиево-Елисаветинское после русско-японской (1909 год); и приют для детей-сирот тщанием великой княгини Елизаветы Федоровны; и Всероссийское военное кладбище — некрополь (1-й мировой) (см. выше), уничтоженный в 1932 году.

В 1921 году Ленин подписывает декрет о кооперативном строительстве, превращающем поселение в город-сад. По замыслу, окраины Москвы должны были стать именно городками — садами с собственной инфраструктурой. В России успели построить лишь один — во Всехсвятском — поселок Сокол, поселок художников (сначала кооператив планировался в… Сокольниках). Но в 1926–27 годах кооперативное строительство сходит на нет. Возникло противоречие: вместо «буржуазного» города сада стали нужны рабочие поселки и спецпоселения. Такими спецпоселениями стали студенческие городки и общежития. Их появление — следствие ускорения индустриализации и острой нехватки специалистов.

В обстановке движения за организацию студенческих коммун был проведен всесоюзный межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну. По времени создание студенческих коммун и студенческих общежитий совпали. Ленинградские студенты предложили традиционный многоэтажный жилой корпус и соединенный с ним общественный. У студентов ВХУТЕИНа, в их проекте члены коммуны были разделены на группы 10–50–100 чел, каждая из которых архитектурно оформлена в виде комплекса помещений — индивидуальные комнаты для сна, отдыха и занятий — и общие помещения (спорт, отдых, принятие пищи, бригадные занятия и т. д.).

В Москве в 1929 году Текстильстрою (там в основном работали выпускники МВТУ), по согласованию с Главтузом, проектирование дома-коммуны было поручено архитектору Ивану Николаеву. Основным в проекте была минимальная стоимость строительства. Единственным резервом кубатуры, которую надо было выделить для общих помещений, было создание… «спальных кабин».

Николаев рассуждал так. Для человека, находящегося в замкнутом пространстве, важна не сама кубатура, а сколько кубометров свежего воздуха приходится на него в час. В доме — коммуне Николаев запроектировал вентиляционные короба над лестничными клетками. Рассчитывая на быстрый воздухообмен, он предложил сделать кабины малыми по площади (2×2 метра), но высокими (3,2 метра), с двухъярусным размещением спальных мест. Причем кабины должны быть расположены в центральной части здания, т. е. они без окон, в них только спят. Восьмиэтажный корпус по проекту был поделен на маленькие соты, напоминающие скорее… карцер, чем человеческое жилье.

Автор проекта так описывает жизнь в доме-коммуне. «После пробуждающего звонка студент, одетый в трусики, спускается в зал физкультуры или поднимается на плоскую кровлю для упражнения на воздухе. Закрытая ночная кабина подвергается с этого времени энергичному продуванию в течение всего дня. Вход в неё до наступления ночи запрещен. Студент, получив зарядку, направляется в гардеробную, где размещена его одежда… За стойкой принимает короткий завтрак и может уйти на занятия в вуз или общую комнату для учебы, или взять отдельную кабину для занятий». Спальная кабина была очищена «от бытовых потрохов» — по восторженным словам корреспондента московской газеты.

По словам Н. Смирновой, «этот улей, в котором за минувшие десятилетия обитало не одно поколение студентов — яркая иллюстрация к тому, как мы могли бы жить сегодня, если бы социальная утопия осуществилась».

Во время пребывания в Москве лестех, «скитаясь» по чужим углам, постоянно мечтал о своем, «нормальном» доме. И не просто мечтал. В Подмосковье, в Строителе, в 1930–1935 гг. построил 10 восьмиквартирных домов, заложил фундамент главного учебного корпуса. Переехать не успел, вместо этого в 36-м году был снова отправлен в Ленинград. В Строителе появился лишь в 1943 году. Именно здесь собрались в единой преподавательской «семье» и бывшие учителя, и бывшие ученики лестеха предыдущих двух Московских периодов, неся в будущее «русский метод подготовки лесных инженеров». Юность лестеха закончилась. Впереди была долгая «взрослая» жизнь.

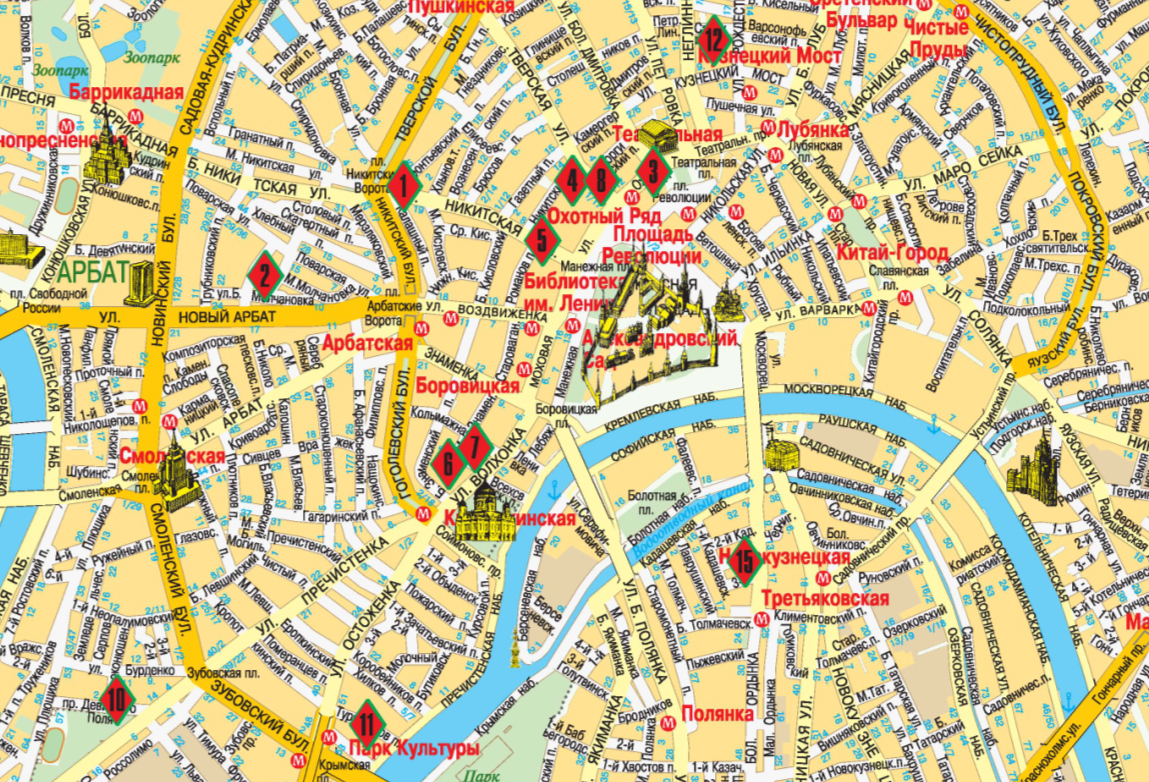

Здесь прошла московская молодость лестеха

- Большая Никитская, 23 — лекционные аудитории (левое крыло здания) и общежития (правое крыло); 1919–1921 гг.

- Большая Молчановка, 1 — общежития; 1921 г.

- Охотный ряд — 4-этажное здание, на месте гостиницы «Москва»; 1920–1921 гг.

- 1-й МГУ, лаборатории — практические занятия по физике; 1920–1921 гг.

- МГУ, лаборатории — практические занятия по химии; 1920–1921 гг.

- Волхонка, 16 — основные учебные помещения и общежитие; лето1921–1925 г.

- Волхонка, 14 — лесной факультет ТСХА (учебное помещение), общежитие; 1923–1925 гг.

- 1-й МГУ — занятия по биологии; 1922–1925 гг.

- ТСХА — занятия по почвоведению; 1922–1925 гг.

- Девичье поле, лаборатории бывш. Высших женских курсов — занятия по физике и химии; 1922–1925 гг.

- Ушаковский пер., общежитие студентов; 1924–1925 гг.

- Рождественка, 11 — аудитории; 1930–1933 гг.

- Ст. Строитель — лаборатории, учебно-производственные мастерские, жилые дома; 1930–1936 гг.

- С. Всехсвятское — общежития; 1930–1936 гг.

- Большая Ордынка, 14 — основное помещение; 1933–1936 гг.

Набор и верстка П. П. Кононенко