Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана

Мытищинский филиал

ЖЗЛ — Жизнь Замечательных Лестеховцев

Вставайте, граф, на лекцию опоздаете!

Выпускник Лестеха граф Алексей Бобринский.

Много Бобринских в русской истории: министры, промышленники, сахарозаводчики, учёные... Работали, воевали, служили России, словом. И сейчас служат.

Екатерина II ему пра-пра и ещё 6 раз «пра» бабушка. И столько же раз ему прадедушка — мил-сердешный друг императрицы Григорий Орлов. Он седьмой по счёту в роду, начиная с того младенца, которого на бобровой шубе вынесли из Зимнего дворца после разрешения российской владычицы от бремени. И его же родовое имя носит — Алексей. А ещё он лесник.

Впрочем, «лесник» — это не совсем точно сказано, по-настоящему его специальность называется «Защита леса», а специалист — «лесопатолог». Из чего можно понять, что занимается он болезнями и хворями леса, знает, как их распознавать и лечить. У этого лесного доктора с царской родословной внешность самая обычная, залысины, усы, очки. Под очками голубые глаза, тихий голос, мягкие интонации и лёгкая досада, как показалось, из-за того, что я всё время норовила повернуть «на историю».

Ну да, говорил он, да: много Бобринских в русской истории. Министры были, промышленники, сахарозаводчики, почти все служили, многие воевали, науками занимались. А если вспомнить и по женским линиям, то мало в российской истории останется событий без его предков — Бренко-Челищев, «отметившийся» на поле Куликовом, первый министр внутренних дел Комаровский, славянофилы Хомяков и Самарин, Львовы, Трубецкие, Лермонтовы...

Дед Алексея Николаевича был зоологом, профессором московским, отец — географом. Почему не уехали за границу после революции? «Да так решили дед с бабкой». А как судьба сложилась? А так и сложилась, что миловал Бог от сталинской мясорубки, уехали они в Ташкент, Среднеазиатский университет создавать, два раза ездили, в 1920-х и 1930-х годах.

В батюшкиной квартире мы пили втроём чай — Алексей Николаевич, двоюродная его сестра Люба и я. Чай был отменный, квартира — как музей, и со стен на меня смотрели портреты предков до седьмого колена, а с комода — мраморный мужской бюст. «Лже-Пётр» — так отрекомендовал мне сию скульптуру Алексей Николаевич. Точно не установлено, чей. Но живёт в семье давно. А я уже было подумала — предок, Орлов.

Ещё раз сконфузилась, когда обозвала большой овальный портрет какого-то кавказца в черкеске и с бородой «Шамилем». Тут уж Алексей Николаевич и Люба прямо со смеху покатились: оказалось — прадед, А. А. Бобринский, решил себя в таком обличье запечатлеть, а вовсе не Шамиль. И в самом деле с чего бы этому абреку украшать собой фамильное дворянское гнездо. А в черкеске с газырями себя и Лермонтов изображал.

— Но почему же, почему у вас такая досада и даже скука на лице написаны, Алексей Николаевич? Неужели неинтересен разговор? Как может быть неинтересна история своя, предки — да ещё ТАКИЕ?

На обложке аудиокниги «Сын императрицы» — граф Алексей Григорьевич Бобринский в детстве (портрет работы художника Ф. С. Рокотова).

— Ну, почему неинтересно, — пожимает плечами Алексей Николаевич, — интересно, конечно. Но там я уже ничего не могу изменить, в прошлом. Понимаете? Живём же здесь и сейчас. Отец умер в 2000-м, — жаль, вы его не застали. Вот он-то как раз всем этим и жил, в Дворянском собрании участвовал, собственно, книги писал, и о нашем роде. Полухудожественное, полуисторическое такое произведение — «Сын Императрицы»... Люба, ты не помнишь, где эта книга? Книгу так и не нашли. Но мало-помалу разговаривался Алексей Николаевич. В школе, спрашиваю с отчаянной дерзостью, Бобром, наверное, дразнили — ну как его ещё растормошишь?

— Действительно, было такое школьное прозвище Бобёр, — улыбается собеседник.

— А «графом»? Не говорили вам друзья, мол, вставайте граф, вас ждут великие дела?

— Да редко, потом уже, — опять скучнеет он. — Вот, в экспедиции...

Ага. Кажется, «теплее». Вон как меняется голос, как загораются глаза, когда выбираемся из исторических далей в день сегодняшний.

Ну что же, давайте про экспедицию, ваше сиятельство. Как я понимаю, это для вас важнее и интереснее, чем про прапра... бабушку Екатерину и прапра... дедушку Григория.

И мы поехали. Натуральным образом поехали — в подмосковный город Пушкино, поскольку именно тут работает Алексей Николаевич, — в Российском центре защиты леса. А директором там — друг и однокашник Бобринского, Михаил Егорович Кобельков, вместе в Лесотехническом институте учились.

Опять чай, опять сушки и конфеты, но разговор уже совсем-совсем другой! Не про «скучных предков» — столько страсти и огня!

Слушаю, вникаю, пытаюсь понять, заряжаюсь энергией двух старых друзей: «Николаич, ты погоди!» — «Егорыч, вот тут ты не прав!»

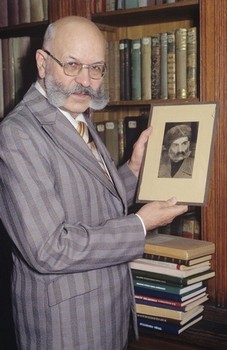

Николай Николаевич Бобринский — автор книги «Сын императрицы», отец Алексея Николаевича.

О чём собственно, речь, о чём пыл? Люди о своём, лесном деле говорят. Что мы, городские, знаем о лесе, если не выбираемся на пленэр по поводу шашлыков? Или грибов? Вспоминаем, когда в теленовостях лесными пожарами нас пугают. Тайга горит. Или сами — как прошлым летом, помните? — от гари подмосковной задыхаемся.

Ну, ещё когда нам рассказывают, как проклятые новые русские под топор реликтовые дубравы пускают, чтобы себе коттеджей настроить. Ещё когда?

А больше — всё, пожалуй. А вот они, лесопатологи, защитники и доктора лесов наших, утверждают, что не так велика беда даже от пожаров лесных, как от неумелого управления лесным хозяйством. Неразумного и непрофессионального. Что не так велик урон от вырубки, как от того, что рубят не там, где надо, и не то, что надо, и не тогда, когда надо!

Вот тебе и на. Я-то думала, что «лесник» и «топор» понятия несовместные. А оказывается, — очень даже совместные, как...как скальпель у хирурга, да?

Точно, обрадовались оба удачному сравнению. Именно! И показывают фотографии, и мелькают на экране компьютера снимки — с воздуха, с вертолёта снято. Зелёные макушки ельника с редкими вкраплениями лилово-серого цвета.

— Видите, — Алексей Николаевич обводит карандашом серые «проплешины». — Здесь — десять процентов усыхания ельника. А вот здесь уже восемьдесят! — На следующей фотографии — почти сплошняком серо-лиловый фон, с редкими вкраплениями зелёного:

— Этот лес уже погиб, причём погиб за два года, ель высохла. Но можно было бы спасти, если бы вовремя провели санитарную вырубку! — горячится Бобринский.

— И сохранили бы деловую древесину, — подхватывает Михаил Егорович, — экономическая выгода очевидна, ведь то, что будут рубить здесь, — он тычет карандашом в лиловое безобразие на экране, — это уже даже не дрова!

А что же за напасть такая на наши ёлки? Оказывается, есть такой короед, жук-типограф называется. От него-то и сохнут и гибнут наши ельники, как гангрена расползаются по телу лесному. И выход тут единственный — вовремя проведённая «ампутация», вырубка то есть. А лесников, вместо того чтобы вовремя использовать то, что сохнет, принуждают рубить здоровый, так называемый «спелый» лес. Конечно, типограф — это только последняя капля в потоке деяний человеческих от подсечно-огневого земледелия до директивно-планового лесоустройства и бесхозности последних лет. И дело всё в том, что лес рядом с нами уже не может «просто» расти, как природа велит, он и для нас, и для «типографов — и дом, и ресурс». Только «типографы» — твари неразумные, живут как раньше, по природе, а нам, «человекам разумным», давно пора с оглядкой жить. Ведь большой уже опыт есть, но как-то он остаётся невостребован. Напротив, один недавний министр Природы на весь белый свет корил лесников, что они за 200 лет ни одной новой породы деревьев не вывели — всё ёлку да сосну сажают.

О многом, о разном говорили мои собеседники-лесники, целую лекцию мне прочитали, чайник три раза грели. Жутко интересно, целая поэма о лесах! Впрочем, об этом отдельную статью впору писать — и надо писать, пока ещё окончательно не зарубили разные вредители наши чащи.

Но потому, наверно, и не говорится Алексею Бобринскому про предков — до них ли? Когда дело всей его жизни под угрозой! И Центр, и та работа, которую проводят здешние специалисты на протяжении уже многих лет, и главная гордость — уникальная система мониторинга российского леса, создаваемая в последние годы, разветвлённая по всей России сеть филиалов Центра, — от Калининграда до Дальнего Востока...

Вот о чём, считает Алексей Николаевич, нужно и важно говорить — о том, что лес, который мы приручаем, — такой же живой, как домашние звери. И мы так же должны отвечать за этот, прирученный нами, домашний лес, с толком его использовать и не залезать лишний раз в нетронутые ещё дикие леса.

А предки... Ну что предки? Они, слава богу, много славных дел сделали. Мы же должны делать своё, что можем — то и должны.

Ольга Мозговая, «Вечерняя Москва».

Электронная версия статьи подготовлена

А. М. Волобаевым и А. В. Подворной

на основе материалов книги

«Лестех современный» 2003–2013. Издание 2013 года.