Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана

Мытищинский филиал

ЖЗЛ — Жизнь Замечательных Лестеховцев

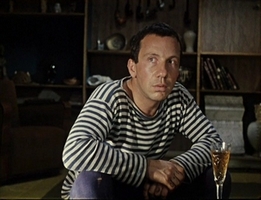

«Этот странник Савелий» — выпускник Лестеха

В день 6 июня 2022 года ушёл из жизни выпускник Лестеха великий космонавт Валерий Рюмин. В этот же день 6 июня вспомним ещё одного нашего выпускника.

Уверен, что многие из наших читателей, особенно молодых, и не подозревают, что заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров — наш выпускник. Между двумя датами — 13 октября 1934 года, Москва, и 6 июня 1995 года — кладбище Холмы Бессмертия под СанФранциско — состоялась жизнь «этого странника Савелия», как назвал его друг и биограф писатель Варлен Стронгин. И немалая её часть, а 5 лет в юности — это немало — пришлась на учёбу в Московском лесотехническом институте.

Составитель А. В. при подготовке этого материала использовал архив и его книгу «Савелий Крамаров. Судьба странника» и книгу Ф. Раззакова «Актеры всех поколений».

Перед нами — архивные документы. Приказ № 326 по МЛТИ от 17 июня 1957 года: «Студентов, закончивших полный теоретический курс и выполнивших все требования учебного плана факультета лесного хозяйства, допустить к защите дипломного проекта». Среди 109 студентов, выпускников 1957 года, под № 74 — фамилия Краморова С. Именно так, с ошибкой и, прозорливо, с одной лишь буквой из инициалов, как положено артистам. А вот уже в описи дел за 1957 год, в списке окончивших студентов, под № 24 — всё, как положено: Крамаров Савелий Викторович. Крайние даты дела: начато 1.IХ.52, окончено 1.VII.57.

Привожу эти сведения потому, что в книгах о Крамарове встречаются разночтения и просто ошибки. Так, Ф. Раззаков, пишет об окончании Крамаровым МЛТИ не в 1957, а в 1956 году, а В. Стронгин вообще приводит разговор с ректором об уходе из Лестеха, как написано в заявлении, «по собственному желанию в связи с поступлением в театральный институт», и что он действительно ушёл из института, забрав школьный аттестат. Однако и тот же Ф. Раззаков, и Л. М. Фурсова (будущий профессор МЛТИ, защищала диплом вместе с Крамаровым) свидетельствуют, что по окончании МЛТИ Савелий Крамаров некоторое время работал по специальности, в Сокольниках.

Именно во время учебы в Лестехе начался его путь известнейшего и любимейшего киноактёра.

В Лестех попадали по разным «мотивам». Наряду с людьми, вполне осознанно выбравшими путь служения лесному делу, деревообработке (таких было большинство), в послевоенные годы Лестех привлекал и отсутствием в нём так называемой мандатской комиссии — органа, стоявшего на страже «социальной и политической чистоты» поступающих. Именно это — одна из причин, по которым Савелий Крамаров (по совету родных) выбрал именно МЛТИ.

Мы часто невольно отождествляем актера с его экранными или сценическими образами, считая, что быть смешливым — это, наверно, от хорошей и весёлой жизни. В отношении Савелия Крамарова этого, увы, сказать нельзя.

Родился он в семье видного адвоката, члена коллегии московских адвокатов, на Второй Мещанской. Его отец, как и великий Плевако, считал, что излишняя жестокость губит в осужденном человеческое начало, а в годы, когда мнимых «врагов народа» не судили по законам, а уничтожали, такие мысли, даже не слова, были крамолой. Дважды, второй раз в 1937 году, Виктор Савельевич, который был чересчур интеллигентным и умным адвокатом, был арестован якобы за буржуазную пропаганду — знаменитая 58-я статья — и пропал теперь уже, казалось, навсегда (был реабилитирован).

Оставшись без отца, Савелий бедствовал: мать вскоре умерла. Помогал родственник, брат отца, дядя Лео. Не в чем было пойти на выпускной вечер в школе; были только стиранные-перестиранные изношенные брюки, рубашка с чужого плеча и поношенные туфли.

На семейном совете дядя Лео категорически заявил, что «в приличный институт» не примут по его анкете; остаются Плехановский, экономический, экономико-статистический — туда идут мало юношей, могут даже не обратить внимание на анкету, лишь бы абитуриент был мужского пола.

Савелий же хотел стать юристом, раскопать дело отца, доказать, что он был честным человеком; собирался найти людей, несправедливо осудивших его, что в конце концов привело к гибели обоих родителей.

Экономистом стать не хотелось. Аттестат был на треть троечным (пятерка лишь по литературе); по поведению пятерку поставили лишь потому, что даже с четвёркой аттестат не выдавался.

В историко-архивный, куда в крайнем случае хотел поступить Савелий, его бы тоже не взяли: в архивы сына «врага народа» допустить невозможно!

Попытка поступить в ГИТИС оказалась неудачной. «Но тебе надо учиться. Ты теперь единственный Крамаров», — сказал дядя Лео. — «Может, пойдешь учиться в Лесотехнический институт, есть такой, туда реально проскочишь. Для работы в лесах, наверное, не требуется идеально чистая анкета?».

Решено было поступать в Лестех, несмотря на его «удалённость» — Мытищи(!). «Тебе надо не жить, а выжить», — сказал дядя Лео. Безденежный Савелий заявил, что будет ходить туда пешком, а это — больше часа, и что ему не привыкать. Выручала также подработка на Курском вокзале, где Савелий разгружал вагоны с капустой и картошкой.

Возвращаясь однажды из Лестеха с занятий, Савелий впервые в жизни снимается в крошечном, десятисекундном, «крупноплановом» эпизоде в «шпионском» фильме, в массовке. В институте он уже «блистал» на сцене в студенческих капустниках, пользовался большим успехом; многие угадывали в нём будущего артиста. Но жизнь впроголодь была несладкой.

В кармане лежала бумажка с графиком очередности его обедов у небогатых родственников, которые в определённый день готовили еду в расчёте и на него. Тяжело было на душе, когда несколько раз, не заглянув в график, он ошибался и приходил «не к тем родственникам».

И учеба в Лестехе стала тяготить его, хотя лес он любил, любил практики, ощущал «душу» деревьев, жалел их, находил во многих сходство с людьми, их судьбами, поражался многообразию и щедрости природы. Созвучными оказались и принесённые в институт, перепечатанные на машинке стихи неизвестной ему поэтессы Анны Ахматовой.

Тем не менее, он продолжал учиться.

И был бы Савелий озеленителем, если бы в середине 50-х судьбе не угодно было отправить его вместе с группой студентов Лестеха на военные сборы.

Как оказалось, на этих же сборах тогда находились и студенты других московских вузов, в том числе и ВГИКа. С одним из вгиковцев, Алексеем Салтыковым, и познакомился наш герой. В последствии это знакомство резко изменит судьбу Крамарова.

Между тем, учась в Лесотехническом, Крамаров в 1954 году решил поступить в театральную студию «Первый шаг», существовавшую при Центральном доме работников искусств. Несмотря на огромный конкурс, Крамарову с первого же захода удалось туда поступить. Парадокс, но его взяли именно за то, за что несколько лет назад не приняли в ГИТИС, — за его лицо прирождённого комика. В дальнейшем с труппой «Первого шага» он побывал с гастролями в Ленинграде, Киеве и других городах Советского Союза.

Тем временем, закончив Лесотехнический институт в 1957 году, Крамаров какое-то время работал по специальности. Однако через год о нём внезапно вспомнил его старый знакомый — А. Салтыков, который тогда готовился к съёмкам фильма под названием «Ребята с нашего двора». Крамарову он предложил в нём главную роль — хулигана Васьки Рыжего. Эту короткометражку сегодня никто практически не помнит, потому что на широком экране она не демонстрировалась. Однако те счастливчики, кто всё-таки видел её, утверждают, что для дебютной работы игра Крамарова в ней была прекрасной. Видимо, понял это и сам начинающий актёр. Поэтому он решил бросить свою работу по специальности и целиком посвятить себя кинематографу.

В фильме «Прощайте голуби» была роль некоего бездельника и хулигана, Васьки Коноплянистого, у которого вечно не заводился его мотоцикл «Индиана». Именно эту роль режиссёр предложил Крамарову. Сам актёр позднее вспоминал: «Я. Сегель никогда не служил в милиции, но стоило ему взглянуть на меня, как он сразу определил мое амплуа — хулиган... Трудно было работать над этой ролью. Ведь, как ни парадоксально, я с самого детства не был знаком ни с одним хулиганом. Если когда-нибудь подозрительный тип появлялся на одной стороне улицы, я всегда переходил на другую. Но, попадая на съёмочные площадки, я становился рабом своей фактуры. И мой актёрский альбом становился похожим на пособие для начинающего дружинника».

На роль Васьки — опять то же имя и тот же типаж (!) — он пригласил своего доброго знакомого, Крамарова. Так наш герой получил ещё одну роль в кино, которую позднее назовёт одной из лучших в своей кинематографической карьере. Оба фильма вышли на широкий экран в 1961 году и имели большой успех у зрителей.

Даже места в прокате у них были рядом: «Друг мой, Колька!» занял 19-е место — 23,8 млн зрителей, «Прощайте, голуби!» — 21-е, 21,6 млн. Последняя картина в том же году была отмечена призами на фестивалях в Локарно, Мельбурне и Праге.

Таким образом, двумя этими, в общем-то, второстепенными ролями Крамаров мгновенно сделал себе имя в советском кинематографе. Публика с ходу запомнила его лицо и дико хохотала при любом его появлении на экране. Поэтому многие советские режиссеры стали приглашать его в свои картины даже на маленькие роли, прекрасно зная, что любое присутствие этого актера в картине сулит успех у зрителей. Так, в период с 1962 по 1969 годы, наш герой сумел сняться почти в полутора десятке различных картин, перечислять которые здесь не имеет смысла. Назову лишь самые известные из них: «Приключения Кроша» (1962), «Без страха и упрека» (1963), «Сказка о потерянном времени» (1964), «На завтрашней улице» (1965); «Город мастеров», «Неуловимые мстители», «Тридцать три» (1966); «Трембита» (1968), «Новые приключения неуловимых» (1969).

К началу 70-х годов Крамаров уже прочно занимал место в десятке лучших советских комиков и был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Период с 1971 по 1975 годы можно смело назвать золотым периодом в его кинематографической карьере, так как именно тогда им были сыграны лучшие роли. Среди них: Федя-Косой в «Джентльменах удачи» (1972), дьяк посольского приказа Феофан в «Иван Васильевич меняет профессию», первая его «костюмная» роль; «инопланетянин» в «Этой веселой планете», Петя Тимохин в «Большой перемене» (все — 1973); Егоза в «Афоне» и приятель жениха в «Не может быть!» (оба — 1975). Отрадным фактом было то, что на него наконец-то обратил внимание наш ведущий комедиограф-эксцентрик Леонид Гайдай.

Между тем в те же годы в судьбе Крамарова происходят события, которые вскоре кардинально изменят его жизнь. В 1972 году он вдруг начинает увлекаться индийской йогой. Произошло это после того, как ему в руки попал журнал «Смена», где была опубликована статья о йогах и нарисованы разные упражнения к ней. Сначала Крамаров попытался обучиться этой науке дома, но затем ему стало тесно в стенах собственной квартиры, и он стал искать единомышленников. Сначала он связался с автором той статьи в журнале (он преподавал в университете), взял у него несколько комплексов новых упражнений. Затем пошёл ещё дальше и нашел некий кружок, где люди углубленно изучали это явление. Но так как в те времена любое неформальное объединение преследовалось компетентными органами, тот кружок вскоре разогнали.

И Крамаров сразу попал на заметку КГБ. А тут ещё его родной дядя в 1974 году вздумал эмигрировать в Израиль. Короче, к середине 70-х С. Крамаров превратился в человека с сомнительными связями и наклонностями. Всё это не могло не сказаться на его творческой судьбе. Например, в Госкино внезапно решили, что «актёр Крамаров играет только придурков, тем самым оглупляя наше общество». В результате предложений сниматься ему стало поступать всё меньше и меньше. Даже режиссёры, которые до этого активно привлекали его в свои работы — Л. Гайдай, Г. Данелия, — теперь избегают его. В 1977 году Г. Данелия хоть и пригласил Крамарова в свою картину «Мимино», однако это был эпизод, который по продолжительности длился всего 30 секунд.

Но даже несмотря на то, что фильмы с участием Крамарова появлялись на советских экранах всё реже и реже, популярность его в народе не падала, более того, — возрастала.

Вообще, в отличие от других популярных советских актёров, которые работали в серьёзном жанре, слава комика Крамарова была особенной: люди видели в нём простого, равного себе человека, без всяких претензий на какую-либо высоколобость. Даже то, что он играл откровенных балбесов, зрителем ставилось ему в добродетель. Кстати, именно это больше всего и злило серьёзных критиков, которые удивленно вопрошали: «Ну что в этом Крамарове особенного? Ведь дурак дураком!» Но зрители прощали это своему кумиру. Зато он не играл партийных секретарей и председателей колхозов, которых в те годы развелось на советских экранах несметное количество.

Что касается самого Крамарова, то в те годы он просил знакомых режиссёров дать ему возможность хоть разок выйти из комического амплуа и сняться в серьёзной роли; за всю свою творческую карьеру он сыграл всего две такие роли: в телевизионном «Бенефисе» и на выпускном экзамене в ГИТИСе в «Трёх сестрах». Однако ни один из этих режиссёров так и не увидел в нём актёра, способного сыграть нечто серьёзное.

Но он снялся более чем в сорока фильмах, и, в случае его эмиграции, все эти картины должны были положить на полку. Абсурд, конечно, но это было именно так. Поэтому из страны его не выпускали, но и работу по специальности не предоставляли. Например, за период с 1979 по 1981 год него было всего лишь 12 съёмочных дней.

И всё-таки из страны Крамарова выпустили, т. к. в «не нашем» эфире прозвучало письмо Крамарова «от актёра актёру»... президенту США Рейгану. Произошло это 31 октября 1981 года. Провожать его хотели прийти друзья и знакомые, однако он попросил их не делать этого. «Вас обязательно всех возьмут на заметку», — резонно заметил он. Поэтому в аэропорт он приехал практически один. В руках у него были два небольших чемоданчика с вещами, на голове кепка, в которой он снимался в самой любимой своей картине — «Друг мой, Колька» (она была его талисманом). Весь свой антиквариат и другие вещи, которые ему не позволили вывезти из страны, он оставил своей бывшей жене Маше.

Через несколько часов полёта Крамаров был уже в Вене, где его встретил известный импресарио Виктор Шульман. Как и было обговорено заранее, он организовал гастроли Крамарова в Европе, которые прошли довольно успешно. Каждое своё выступление наш герой сопровождал словами: «В России я снялся в сорока двух фильмах и всегда играл пьяниц, хулиганов и дураков. Поэтому мне очень приятно, что вы меня встретили как родного».

Пожив некоторое время в Италии (этот период наш герой позднее назовёт одним из самых счастливых в жизни, своего рода «римскими каникулами»), Крамаров уехал в США. Он приехал в Нью-Йорк, где его тепло встретила русскоязычная община. Импресарио В. Шульман заключил с ним контракт на ряд выступлений не только в Америке, но и в Канаде, Австралии, Израиле. Гонорары от этих выступлений помогли ему лучше обустроиться в США.

В 1982 году Крамаров переехал поближе к Голливуду — в лос-анджелесский район Санта-Моник, нашёл там опытного агента и показал ему ролики со своим участием. Тому отснятое понравилось, и он пообещал подыскать С. К. работу в кино. В то время режиссер Пол Мазурски приступал к съёмкам антисоветской комедии «Москва на Гудзоне», и именно ему агент посоветовал взять к себе в фильм Крамарова.

После премьеры Крамаров уехал на гастроли в Японию. Когда вернулся назад, то на своём автоответчике обнаружил запись голоса киношного агента, который сообщал, что Крамарова утвердили на роль русского космонавта в фильме «2010» (эта картина была продолжением знаменитого фильма «2001»). Затем последовали роли в различных телевизионных шоу, рекламе и т. д.

Стоит отметить, что, даже переехав в США, Савелий не бросил занятий йогой. Более того, он окончил специальные курсы по этому делу в большом индийском центре в Лос-Анджелесе. С тех пор каждое утро у себя дома Крамаров стал практиковать асаны и медитации. В Америке он полностью перестроил и своё питание: перестал есть мясо, курицу, редко стал употреблять рыбу. От алкоголя и курения он отказался, ещё будучи в СССР.

В Штатах он решился сделать себе операцию на глазах, у него с детства было косоглазие. Причем это решение далось ему нелегко. Он прекрасно знал, что именно его «фирменный» взгляд сделал его популярным, и лишаться этой приметы ему не хотелось. Однако жена его друга Александра Лифшица, Рива — она работает глазным врачом — убедила его в необходимости такой операции. Нашему герою подрезали глазную мышцу, и его глаз «встал на место». Правда, взгляд — знаменитый, крамаровский — так и не изменился.

Гонорары у Крамарова были по американским понятиям маленькими: за съёмки в шоу-передачах он получал пять тысяч долларов в неделю, за съёмки в кино — 5 тысяч в день.

Впервые о Крамарове в перестроечном СССР вспомнили в 1988 году. Тогда молодёжная редакция журнала «Советский экран» добилась того, чтобы им разрешили поместить статью о нём в этом издании.

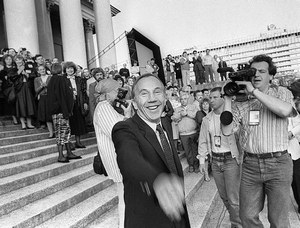

Между тем на свою бывшую родину Крамаров после долгого перерыва приехал летом 1992 года: его пригласили в качестве почетного гостя в Сочи на кинофестиваль «Кинотавр».

Отмечу, что в тот свой приезд в Россию Крамаров снялся ещё в одном фильме — у актёра-режиссера Михаила Кокшенова в картине «Русский бизнес». Однако удачей этот фильм назвать никак нельзя.

В марте 1995 года Крамаров лёг в госпиталь в Сан-Франциско — ему должны были сделать операцию по удалению раковой опухоли на толстой кишке. (Судя по всему, это заболевание случилось у Крамарова в результате его чрезмерного увлечения сыроедением). Операция была несложной, и врачи надеялись, что наш герой скоро пойдет на поправку.

Однако последовал тромбоз, затем инсульт. Само заболевание в принципе поддавалось лечению. Затем врачи заявили, что в данном случае, учитывая перенесённую операцию по удалению опухоли, они бессильны. Вскоре у Крамарова случился второй инсульт, последствиями которого были потеря зрения и речи.

12 октября 1997 года на могиле С. Крамарова был открыт памятник, созданный скульпторами Михаилом Шемякиным и Вячеславом Бухаевым. Памятник представляет собой следующую композицию: за актёрским гримировочным столиком сидит Савелий, перед ним разбросаны несколько масок, которые олицетворяют его роли в кино и на сцене. Крамаров вглядывается в раму, которая символизирует зеркало, оно отражает его — артиста.

На открытие памятника этому доброму, щедрому, скромному актёру съехались свыше 200 человек. Все они подписались под письмом в Министерство культуры СССР с просьбой о присвоении Савелию Крамарову звания народного артиста (посмертно). Последовал отказ.

Когда очередной раз его другу, «провинившемуся» В. Высоцкому, заявили, что ему вот хотели дать заслуженного артиста, тот ответил: «Ничего. Я давно уже народный».

В полной мере это относится и к Савелию Крамарову.

Электронная версия статьи подготовлена

А. М. Волобаевым и А. В. Подворной

на основе материалов книги

«Лестех. Продолжение следует» 1953–1968. Издание 2003 года.