Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана

Мытищинский филиал

ЖЗЛ — Жизнь Замечательных Лестеховцев

Леспром и Лестех — фронту и тылу

В передовой статье газеты «Правда от 16 ноября 1941 года, говорилось: «Огромные требования предъявила Отечественная война работникам лесной промышленности. Лес — это топливо для заводов, фабрик и транспорта. Лес идёт на изготовление боевой продукции для Красной Армии...»

Что это была за продукция, которую страна отнесла к числу четырёх стратегических материалов, наряду с металлом, нефтью и углём? Причём продукция не только как сырьевая — но и зачастую как высокотехнологичная, требующая высокой инженерной, научной, управленческой и производственной культуры.

В преддверии войны «специализирующийся» в основном на деревообработке МЛТИ выпустил в 1934–1936 гг. 1000 уникальных специалистов, крайне необходимых промышленности, в том числе оборонной: по вагоностроению, автостроению, деревянному самолётостроению (!), по лесопилению, спичечному, фанерному и другим важнейшим производствам.

К сожалению, трудно проследить судьбы большинства выпускников-лестеховцев, ушедших на фронт, в партизаны, работавших на оборону в тылу, отдавших все силы и жизнь во имя Победы. Знаем лишь о немногих.

Кто же руководил огромной «лесной империей» этим инженерным корпусом, лесной наукой и техникой в момент катастрофы, в начале войны? В тяжелейшие первые 5 месяцев это был нарком лесной промышленности СССР Ф. В. Сергеев (см. материал «Предвоенная лесная промышленность и её наркомы»). Именно ему досталось решать сложнейшие проблемы по переводу вглубь страны оборудования лесного комплекса, среди которого были 40 крупных лесопильно-деревообрабатывающих заводов, 43 тяжёлые, крупногабаритные бумагоделательные машины, паровые турбины и котлы и многое-многое другое — при том, что 300 000 человек (из них половина — лесозаготовители), ушли на фронт и в партизаны, «оголив» отраслевой «трудовой» фронт. Пришлось перепрофилировать большинство предприятий отрасли, передав их в военные ведомства: танковые, боеприпасов, авиационные и т. д., создавать в тылу новые производства.

В ноябре 1941 г. нарком леспрома СССР Ф. В. Сергеев умирает в возрасте 33 лет. Тяжелейшее военное «наследство» ложится на плечи наркома лесной промышленности СССР М. И. Салтыкова. Это был первый среди наркомов лесной промышленности РСФСР и СССР с высшим лесотехническим образованием; выпускник ЛЛТА им. С. М. Кирова и (после войны)... декан и зав. кафедрой МЛТИ, кандидат экономических наук. Вот его биография с её «русскими горками».

Салтыков Михаил Иванович (08.11.1906, деревня Лисавино Владимирской губернии — 01.11.1975), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил в Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова (1937). С 1920 работал в сельской артели, на железной дороге, на лесозаводе. В 1930–1931 зав. Неклюдовским лесозаводом Ивановской области. В 1931 вступил в ВКП (б). С 1931 пом. директора лесозавода «Свобода» (Рыбинск), в 1932 директор Брантовского лесозавода (в Иванове).

В 1938–39 управляющий трестами «Онегалес» и «Северолес» (Архангельск). С 1939 нарком лесной промышленности РСФСР. С апреля 1940 зам. наркома, с января 1942 нарком лесной промышленности СССР. На подведомственных Салтыкову предприятиях широко применялся рабский труд политических заключённых. Во время Великой Отечественной войны резко увеличил нормы выработки, требуя большего объёма продукции, что ухудшило и без того тяжёлое положение работавших в промышленности людей. В марте 1947 «за допущенные ошибки в работе» снят с поста и переведён директором Ленинградской лесотехнической академии. В июне 1952 Салтыков в связи с «ленинградским делом» был обвинён в связях с «врагами народа», исключён из партии и уволен с работы. Лишь в апреле 1953 года он смог устроиться нач. цеха на мебельную фабрику Мосгормебельпрома. В 1954 восстановлен в КПСС. В 1954–62 занимал должности зав. кафедрой организации производства и декана инженерно-экономического факультета Московского лесотехнического института, хотя кандидатскую диссертацию он смог защитить лишь в 1956 г. С 1962 возглавлял отделы лесной промышленности в различных государственных комитетах. В 1970 вышел на пенсию. Умер в 1975 г.

Вспоминает А. В. Буераков, выпускник МЛТИ 1960 г., заслуженный работник лесной промышленности РСФСР. «Он говорил о себе: «Я последний нарком и первый министр лесной промышленности СССР».

Вспоминается один из рассказов Михаила Ивановича Салтыкова об оказании помощи лесной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Доложив на Совнаркоме о тяжёлом положении со снабжением фронта лесоматериалами, Михаил Иванович попросил правительство решить следующие вопросы:

- установить льготные отпуска всем работникам леспромхозов;

- организовать обеспечение продуктами питания и одеждой работников леспромхозов;

- увеличить расценки за выполнение работы в леспромхозах.

И. В. Сталин во время доклада Михаила Ивановича вроде бы не реагировал на его выступление и, как бы мимоходом, сказал тихо: «Лесникам надо помочь». Мало кто обратил внимание на эту реплику, сказанную Сталиным как бы для себя.

Уезжая, Михаил Иванович не надеялся на какое-то решение поставленных им вопросов, считая, что из его инициативы ничего не получилось — Сталин не среагировал. Положение тяжёлое, так как в то время на лесозаготовках работали женщины, старики и дети. Мужчины были на фронте.

Панорама нижнего склада с преобладанием тяжелого женского труда без каких-либо средств механизации.

Пришёл в свой министерский кабинет и услышал звонок. Звонил министр финансов СССР Зверев. Он спросил: «Михаил Иванович, как будем выполнять указание тов. Сталина?» Вот это да!

Михаила Ивановича уже давно нет в живых (умер в 1975 г.), а добрая память студентов о нём жива.

Заложник своей судьбы, своих должностей, он наверняка знал всё о тяжелейших условиях труда в своей родной отрасли, когда в разгар войны вошёл в Совнарком с «человеческим» предложением облегчить положение людей, что вполне могло быть не понято высшим руководством, когда поставленные государством задачи и в мирное время решались часто далёкими от гуманизма средствами.

Помимо М. И. Салтыкова, бессменно руководившего наркоматом лесной промышленности, Министерство целлюлозно-бумажной промышленности возглавлял до 1944 г. Н. Н. Чеботарёв, а с 1944 г. — Г. М. Орлов, впоследствии возглавивший объединенное Министерство лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности СССР.

Именно эти отрасли были основными поставщиками лесобумажной продукции. Перечислим её основные виды.

Упаковка (укупорка) для оружия и боеприпасов, для противотанковых мин, мин замедленного действия, медицинского оборудования и лекарств, растворимая целлюлоза для производства боеприпасов, сапёрное снаряжение, армейские лыжи, обозное имущество, аэросани, планеры, катера, мостовые фермы, сани, понтонное и обозное имущество, волокуши, катки для аэродромов, щитовые дома, артиллерийские дышла, ружейные приклады, авиационные пиломатериалы и авиафанера, аккумуляторный шпон, электротехнические картон и бумага, картографическая бумага, направляющие для реактивных снарядов (!), канифоль, растворители, скипидар, камфара. На Волге, Урале, в Сибири срочно создали фонды сухих пиломатериалов, ибо для производства точной продукции в дальнейшем потребуется только выдержанная древесина.

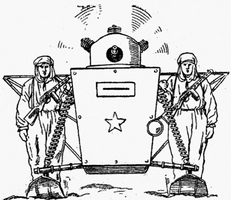

«Снежные танки» — аэросани выпускались на шести лесокомбинатах (!) страны.

Возросло, резко увеличилось количество печатной продукции; на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности возникли девизы: «Рулоны бумаги — те же снаряды», «Тонна бумаги — миллион листовок во вражеский тыл», «Тонна бумаги — 125 тыс. экземпляров газет для воинов Красной Армии».

Высокая квалификация позволяла учёным и инженерным кадрам лесной промышленности находить неожиданные, но эффективные научно-технические решения в резко изменившихся, экстремальных условиях военного времени, поскольку от этого зависели жизнь людей и само существование государства.

Так, при отсутствии бензина, парк тракторов и машин был в основном газогенераторным; бензин выдавался только на заводку машин; но и его было мало; для этой цели научились применять сухоперегонный скипидар; когда стало туго со смазочными материалами, учёные разработали процесс возгонки смолы, получив смазки, не уступающие автолу.

Необходимейший для аккумуляторов шпон из ольховой древесины перестал поступать из оккупированной Белоруссии; в ЦНИИ фанерной промышленности отработали технологию замены ольхи... сибирским кедром и наладили в Тюмени производство такого шпона.

В эвакуированном ЦНИИ бумаги и бумажных комбинатах в тылу были организованы специальные научно-исследовательские группы помощи фронту. В результате в короткие сроки на Марийском комбинате были внедрены в производство новые виды бумаги из сульфатной целлюлозы для светомаскировки зданий, грузовые бумажные (!) парашюты, накидки для защиты от химического нападения.

Балахнинская группа разработала и внедрила новые виды автомобильного картона для Горьковского автозавода; на Камском и Соликамском комбинатах внедрили технологию производства высококачественной облагороженной целлюлозы для пороха, спецтары, полученной методом бумажного литья. Изготавливались самолётные бензобаки (!) из фибры; взамен марли производилась длинноволокнистая бумага «шелковка»; в Москве под руководством профессора Л. П. Жребова разработали технологию производства пищевой (!) целлюлозы.

В Ленинградской ЛТА освоили производство 27 видов оборонной продукции, в том числе зажигательные смеси для противотанковых бутылок, спички, полковые радиостанции, авиационные приборы, каротинный концентрат из хвои для лечения ожогов, обморожений, огнестрельных ран. В условиях страшнейшего голода зав. кафедрой гидролизных производств профессор В. И. Шарков предложил в качестве безвредной примеси к муке гидроцеллюлозу. Было организовано также производство пищевых белковых дрожжей из древесных опилок. Испарив из дрожжей воду, добавив соль и специи, их прессовали в 50-граммовые брикеты и отправляли на фронт, в больницы, госпиталя.

Как известно, Московский лесотехнический институт после 7-летнего перерыва возобновил свою работу в самый разгар войны, в 1943 году. Его выпускники прошлых лет (1925 и 1936 годов) также успешно работали в оборонной промышленности, которой фактически стала и лесная отрасль; как и выпускники других вузов, которые позднее стали преподавателями, профессорами, заведующими кафедрами МЛТИ.

Назовём фамилии некоторых из них, отметив их высочайший профессиональный уровень как учёных и конструкторов и в лесной, и во всех стратегических отраслях.

М. И. Зайчик

д. т. н., профессор, зав. кафедрой МЛТИ, лауреат Госпремии.

В 1939 году — декан танкового факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Во время ВОВ проектировал механизмы поворота тяжёлых танков.

Лауреат Государственной (Сталинской) премии.

Н. Т. Руденко

зав. кафедрой деталей машин и ПТМ МЛТИ.

Сконструировал планетарный механизм поворота танковых башен.

Ю. И. Духон

д. т. н., профессор, зав. кафедрой МЛТИ.

В 1940 году был преподавателем кафедры авиационной связи нынешней ВВА им. Ю. А. Гагарина.

Воевал в составе 2-й воздушной армии в 1943 г. Занимался исследованием и проектированием авиационных радиомаяков.

Б. А. Таубер

д. т. н., профессор, зав. кафедрой МЛТИ.

В годы ВОВ уполномоченный Госплана СССР по восстановлению кранового производства на заводе «Подъёмник».

В качестве его главного инженера проектировал подъёмно-транспортное оборудование.

Л. М. Перелыгин

д. т. н., профессор МЛТИ.

На основе работ ЦАГИ, ВИАМ, ЦНИИМОД в 1935 г. создал первый отечественный стандарт на методы физико-механических испытаний древесины, применяемые в годы ВОВ в самолётостроении.

В. М. Пикалкин

доцент, декан ЛХ МЛТИ.

В годы ВОВ был командиром воздухоплавательного дивизиона ВДВ, после войны разработал технологию воздушной трелёвки (транспортировки) леса с помощью аэростатов в труднодоступных горных районах страны.

И. И. Сиротов

профессор МЛТИ, первый декан ИЭ Факультета.

Перед войной был директором ЦНИИМЭ; занимался разработкой газогенераторных установок для серийных автомобилей и тракторов, работавших на... древесных чурках, что не требовало жидкого топлива (на 100 км пробега автомобилю ЗИС-21 было достаточно 115 кг древесины). В «лесной» стране при отсутствии бензина в годы войны это было спасением.

А. Г. Пилютик

д. т. н., профессор, зав. кафедрой МЛТИ.

После окончания МГУ с 1940 до 1948 года на оборонном заводе в Дубне занимался проектированием и производством гидросамолётов. После войны работал с С. П. Королёвым. Занимался динамикой полёта баллистических ракет.

Н. В. Маковский

д. т. н., профессор, зав. кафедрой МЛТИ.

В годы войны был старшим инженером-конструктором КБ танковой промышленности на Алтае, занимался проектированием автоматических линий.

В. В. Фефилов

д. т. н., профессор МЛТИ.

В годы войны эксперт спецподразделения по химическому оружию фашистской Германии, отравляющему веществу «Табун».

П. П. Пациора

д. т. н. профессор, зав. кафедрой МЛТИ лауреат Госпремии.

Г. А. Вильке

д. т. н., профессор, зав. кафедрой МЛТИ.

Мужчины-лесорубы ушли на фронт, на лесозаготовках остались старики, женщины, подростки, работавшие топорами и двуручными пилами.

В 1943–1944 гг. П. П. Пациора, Г. А. Вильке и другие сконструировали мощную двуручную электропилу, ставшую основным инструментом на лесозаготовках военной и послевоенной поры.

В войне наступает перелом. 21 августа 1943 г. правительством принимается постановление «О неотложных мерах по восстановлению разрушенного хозяйства в районах, освобождённых от фашистских оккупантов». Вся страна должна была участвовать в этом грандиозном деле, для которого необходимы были и специалисты огромного лесного комплекса страны — учёные, конструкторы, проектировщики, экономисты, управленцы высшей категории. Восстановить страну, как это бывало не раз в истории, без древесины невозможно.

15 июля 1943 года, за месяц до августовского постановления, появилось постановление правительства о возобновлении деятельности Московского лесотехнического института.

Совпадение во времени этих двух событий нельзя признать случайным.

Электронная версия статьи подготовлена

А. М. Волобаевым и А. В. Подворной

на основе материалов книги

«Лестех современный» 2003–2013. Издание 2013 года.