Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана

Мытищинский филиал

ЖЗЛ — Жизнь Замечательных Лестеховцев

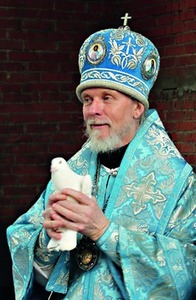

Лестех на жизненном пути... Архиепископа Максимилиана

Александр Павлович Лазаренко родился в 1950 году. В 1966 году окончил Мытищинскую среднюю школу № 18, поступил в Калининградский (Королёвский) механический техникум. В 1970 году по распределению работал конструктором в ЦКБ на заводе экспериментального машиностроения, в 1970–1972 гг. служил в ракетных войсках. В 1972–1976 гг. учился и с отличием закончил Центральный институт физической культуры Москвы. Мастер спорта по биатлону.

Направлен преподавателем физвоспитания... в Лестех, где проработал несколько лет. Вот его воспоминания.

Когда мне было предложено поделиться своими воспоминаниями о работе в Московском лесотехническом институте, в моей памяти всплыли три эпизода, или картинки, из моей жизни, связанные с этим учебным заведением.

Картинка первая. Самые первые и довольно яркие впечатления, связанные с лестехом, остались у меня от детских лет. В детстве я любил совершать небольшие прогулки на велосипеде, знакомясь с окрестностями — и тогда открывались, прекрасные уголки дивной природы Подмосковья. Во время одной из таких поездок, жарким летним днем, я впервые оказался на территории МЛТИ. То, что я увидел, глубоко поразило детское сознание. Поразило меня огромное здание института классической архитектуры. Бросились в глаза прекрасные колонны и высота здания. Также врезалась в память прекрасная металлическая ограда, обрамляющая главное здание института, с мощными кирпичными столбами, покрашенная черной краской. Напротив стояло здание общежития столь же внушительных размеров, но более скромных архитектурных форм. Перед общежитием была разбита большая клумба с пышными цветами. От общежития к институту шли широкие дорожки, покрытые ровным слоем асфальта. По ним и по аллеям шли и задумчивые, и весёлые студенты. Территория института выгодно отличалась от ближайших посёлков чистотой и опрятностью, обилием лиственных деревьев, которые создавали прохладу знойным днем, и прекрасными клумбами с цветами.

Картинка вторая связана с годами учёбы в Калининградском механическом техникуме (Калининград ныне носит имя Королёва). В техникум я ходил из дома пешком, и по дороге туда и обратно, домой, я постоянно встречался со студентами, которые шли на занятия с электрички со станции «Подлипки» или из института на станцию. До меня долетали обрывки фраз из оживленных разговоров молодых, жизнерадостных студентов об учёбе, о зачётах, о стройотрядах, о распределении и т. д. Некоторых студентов я стал узнавать. Из обрывков разговоров невозможно было составить целостное впечатление об учебном процессе в институте, но эта неясность создавала некую таинственность, которая лишь усиливала впечатление о сложности и трудности учёбы в этом вузе. От этого, естественно, в моих глазах возрастал авторитет студентов, преподавателей и, естественно, всего института.

Картинка третья. Связана она с тем временем, когда я уже трудился преподавателем на кафедре физического воспитания. Заведующим кафедрой был Маслюков Виталий Алексеевич, бывший фронтовик. На кафедре говорили, что он воевал танкистом, горел, и следы ожогов остались на его лице на всю жизнь. Это был спокойный, рассудительный, выдержанный человек, с чувством юмора, был ко всем настроен доброжелательно, и, вероятно, во многом благодаря ему на кафедре царила спокойная, доброжелательная атмосфера.

Заместителем его по учебной работе была Полякова Розалина Дмитриевна, женщина с ясным умом и строгим логическим мышлением. Эти качества, которые присущи далеко не всем женщинам, позволяли ей успешно справляться со своими нелёгкими обязанностями. В первую очередь, это касалось составления расписания занятий для преподавателей. На мой взгляд, она составляла очень удобные для преподавателей учебные расписания. (Под хорошим расписанием у преподавателя понималось такое расписание, когда у него учебные часы были сосредоточены в нескольких днях недели и без «окон», что позволяло освободить другие дни). Задача составления такого расписания непроста и напоминает шахматную.

Из общения с Розалиной Дмитриевной мне особенно запомнился один эпизод. Однажды она сказала о том, что женщина не может быть руководителем высокого уровня. Меня это поразило, так как это говорил не мужчина, а женщина, и женщина умная и рассудительная. Мне захотелось узнать, почему она так считает. И она дала такой ответ, с которым сложно не согласиться: «Так как женщина, — ответила Розалина Дмитриевна, — очень глубоко и тесно по своей природе связана с семьей, она не может не вносить в свою работу переживания, связанные с жизнью в семье. Эти переживания могут негативно сказываться на её работе». Конечно, в любом правиле существуют исключения, но с её словами трудно не согласиться, или хотя бы признать их справедливость.

Вспоминается и Федосов Иван Юрьевич, бывший лыжник, принявший участие в лыжном довоенном марафоне Ярославль — Москва. Говорят, что именно за эту гонку ему было присвоено высшее спортивное звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Он был живой историей лыжного спорта в России, был знаком с человеком-легендой, самым известным лыжником довоенного периода — Васильевым Дмитрием Максимовичем. Иногда он рассказывал что-то из их довоенной жизни.

Вспоминается и Л. Савиных. Вспоминаются её переживания за мужа Виктора Савиных: возьмут или не возьмут в отряд космонавтов? Взяли. Возьмут или не возьмут его в полёт? Взяли. Благополучен ли будет старт? Благополучен. Пройдет ли без аварии полёт? Прошёл без аварии, несмотря на большую длительность. Удачна ли будет посадка? Удачна. Но о полёте Виктора Савиных я узнал уже, будучи студентом Московской духовной семинарии.

Вспоминается мне также поездка со студентами МЛТИ на уборку урожая, но запомнилась она не только сельхозработами, которые мы, конечно, успешно завершили, но и прекрасной поездкой в Поленово. Стояла золотая осень, солнце высвечивало листву, и лес как бы светился тихим, теплым светом, запомнились тихая усадьба, удивительная экскурсия, экскурсовод, с большой любовью относившийся к усадьбе и поделившийся с нами этой любовью.

Любовь к Поленово сохранилась у меня и по сей день. И когда я вновь побывал там, в 1999 году, летом, на праздновании 200-летия Тульской епархии (торжества возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй), тёплые чувства вновь ожили с новой силой. Особенно красиво в Поленово то место, где была написана Левитаном всем известная картина «Золотая осень». Вызывает уважение сам художник Поленов, ибо все деревья посажены по его указанию с учётом того, что будет видно из окон усадьбы — и так, что создается впечатление естественного парка. Поленов тонко чувствовал парковое искусство, хотя не имел специального образования; по его проекту рядом, в деревне, выстроена церковь.

Вероятно, далеко не всегда успех дела определяют специальные знания. Кроме этого, необходимо еще иметь чистую, отзывчивую, добрую душу — и такое прекрасное сочетание доброй и порядочной души человека и наличие глубоких знаний дадут превосходный конечный результат, который принесёт радость и пользу не только автору, но ещё и многим людям.

Великий гуманист ХХ века А. Швейцер писал: «Важно не то, что ты сделал, а то, сколько любви или ненависти, корысти или бескорыстия вложил ты в своё дело». Это перекликается с тем, чему вот уже более двух тысяч лет учит Православная Церковь, чем испокон веков сильна и крепка Россия, что она должна тщательно сохранять, чтобы остаться великой страной.

Многим известно о том, что большинство учёных, как верующих, так и неверующих, как наших отечественных, так и зарубежных, единодушно признают, что основой российской силы и единства нравственной и культурной самобытности является православный образ мыслей, и враги России, прекрасно понимая это, всячески пытаются искоренить православное самосознание русского народа.

Недаром Святейший Патриарх Алексий Второй писал: «Была бы только крепка вера православная, только бы её не утратил русский народ. Всё возвратится ему, всё будет у него, и восстанет он как Иов от гноища своего. Пока будет вера православная, будет стоять государство наше».

Максимилиан,

управляющий Вологодской епархией,

епископ Вологодский и Великоустюжский.

!??

1979 год — Московская духовная семинария, 1982 год — Московская духовная академия, 1993 год — епископ Вологодский и Великоустюжский, 2011 год — настоятель Кирилло-Белозерского монастыря, в 2014 году назначен Первосвященным Песоченским и Юхновским.

P. S. Во всех справочниках значится не только как архиепископ, но и... фотохудожник! Его фотовыставка из 160 работ «посетила» Череповец, Смоленский собор Санкт-Петербурга, Кирилло-Белозерский музей заповедника, Великий Новгород, Вену.

Посмотрите и вы, дорогие лестеховцы, выставку «Сердце Северной Фиваиды» бывшего лестеховца, архиепископа Максимилиана, 20 лет управлявшего Вологодской Епархией.

Фотогалерея

Электронная версия статьи подготовлена

А. М. Волобаевым и А. В. Подворной

на основе материалов книги

«Лестех. Продолжение следует» 1953–1968. Издание 2003 года.