Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана

Мытищинский филиал

ЖЗЛ — Жизнь Замечательных Лестеховцев

Сначала — разминировать! О «десанте» выпускников Лестеха в послевоенную Карелию рассказывает В. И. Сиротов

Обращение работников музея МГУЛ стать одним из авторов очередной книги по истории МЛТИ — МГУЛ воскресило в памяти те далекие события, непосредственным участником и свидетелем которых мне довелось быть.

Год 1953... Чем примечателен он для меня? Какие события воскрешает эта дата? Заполярье, север Карело-Финской ССР, пограничная зона. Кругом люди в погонах, и появление гражданского человека — редкость. В основном это жены офицеров и сверхсрочников. Я тоже в военной форме, с белыми погонами инженер-лейтенанта.

Но... всё по порядку.

Когда в 1950 году пришло время моего распределения на работу, у меня, как и при решении вопроса «куда пойти учиться», не было сомнения и в том, куда поехать на работу. Конечно, в мечтах моих был... Кондопожский ЛПХ, где прошло мое детство, Отец мой поддержал мою инициативу, заметив при этом: «Я, после окончания Ленинградской лесотехнической академии, начинал свою деятельность в качестве инженера-технолога по лесозаготовкам и транспорту леса в Карельских лесах и до сих пор благодарен судьбе за то, что так случилось в жизни моей; и ты поезжай туда же». И вот, по прошествии многих лет, я не жалею об этом. Правда, в то время тревожила меня мысль: а согласится ли однокурсница моя, с которой я дружил, Сима Рябогина, составить мне компанию? После недолгих размышлений во время распределения попросилась и она в Карелию.

Кстати, своими рассказами о красотах карельских, о прекрасных людях, населяющих эту немного суровую, но манящую к себе своей неповторимой красотой землю, убедил я ещё шестерых однокурсников, которые никогда до этого не были в Карелии, поехать с нами

Защитив дипломные проекты и получив «подъёмные» и направления на работу, договорились мы все вместе собраться у меня дома, на Строителе, попрощаться с институтом и отправиться в неведомое будущее — в самостоятельную жизнь без родительской опеки.

В июле сыграли мы с Симой свадьбу и в первых числах августа отправились в «свадебное путешествие» в сопровождении шестерых бывших однокашников. В разные леспромхозы Министерства лесной промышленности РФССР отправились вместе с нами уроженцы и жители разных областей страны нашей: Вера Беспертова, Аня Зубкова, Толя Кожаринов, Катя Добросердова, Рая Наумова и Виктор Анников.

Не все мечты сбываются, и в Кондопогу я не попал, так как там было только одно место, которое досталось «холостяку» Толе Кожаринову (сейчас он доцент кафедры экономики и менеджмента МГУЛ). А нас с супругой направили в Олонецкий леспромхоз, один из крупнейших в ту пору в тресте «Южкареллес» с годовым объемом вывозки 800 тыс. м3.

Радушно встретил нас и город Олонец, и коллектив леспромхоза. Буквально с первых дней главный инженер ЛПХ Григорий Иванович Таскаев, бывший фронтовик-артиллерист, высокого роста, с «командирским» голосом, раскатистого баса, красавиц мужчина, начал знакомить нас с работой лесопунктов, а их было семь, и с инженерно-техническим персоналом. Это позволило нам быстро войти в курс дела, выяснить, что основной рабочей силой в ЛПХ были «сезонники», то есть труженики близлежащих колхозов, которые в порядке «трудгужповинности», закончив дела сельскохозяйственные, — включались в работу лесозаготовительную. Только двое из семи лесопунктов считались механизированными, где на валке и раскряжевке хлыстов использовались электропилы, а вывозка производилась газогенераторными автомобилями ЗИС-21 и тракторами СГ-65.

Трелевка леса производилась лошадьми. По конно-рельсовым (летом) и конно-ледяным (зимой) дорогам вывозилась древесина на берега рек и речушек, где передавалась сплавной конторе. Весной все кадровые рабочие по акту передавались в сплавную контору для сброски и сплава древесины.

Инженерно-технический персонал постоянно находился в командировках по лесопунктам, разбросанным на расстоянии 60–80 километров от Олонца.

Основной задачей инженерно-технических работников леспромхоза было оказание помощи руководству лесопунктов в мобилизации всех ресурсов. Много времени уходило на подбор лесосечного фонда, разработку технологических карт, изыскание трасс лесовозных дорог, а также нивелировку и составление продольных профилей конных лесовозных дорог, поскольку норма выработки за смену зависела от расстояния вывозки и, во многом, от величины руководящего подъёма на дороге. Не одну сотню километров пришлось преодолеть нам по карельской тайге, иногда верхом на лошади, а чаще всего пешком.

Мне больше всего приходилось выезжать на те лесопункты, где внедрялись первые газогенераторные трелевочные тракторы КТ-12 (предшественники современных ТДТ-55). Опыта их эксплуатации ещё не было, и те теоретические разработки, которые преподносились нам в стенах вуза, приходилось корректировать на практике, с учётом конфигурации лесосеки, наличия болот и скальных грунтов. Бензина этим тракторам требовалось не более 500 граммов на смену, а вот газогенераторной берёзовой чурки, хорошо высушенной, требовалось очень много, и обеспечение ею парка автомобилей и тракторов было постоянной головной болью для техноруков лесопунктов. Станков для механизации трудоёмкой работы по изготовлению чурки ещё не было, и поэтому летом не занятые в основном производстве женщины и свободные от занятий в школе дети с помощью лучковых пил и топоров трудились в меру сил своих, пополняя семейный бюджет.

Сушка «готовой продукции» производилась в помещениях с крышей и решетчатыми стенами с помощью ветра. Позже стали создавать самодельные сушилки самых разных конструкций и размеров, в которых процесс удаления влаги осуществлялся путем сжигания дров в специальных печах. Приходилось на практике применять знания, полученные в процессе изучения теплотехники, электроснабжения, строительного дела и целого ряда других дисциплин, преподносимых в вузе. Первые же месяцы работы на производстве показали, что «лишних» или «ненужных» дисциплин в учебном плане не было.

Начальниками и техноруками лесопунктов были многоопытные и прекрасно знающие лесное дело люди, в большинстве своём на практике, на краткосрочных курсах дополнительно изучавшие лесные премудрости. С огромным уважением относились они к нам, молодым инженерам, помогая применять теоретические знания с учётом всех тонкостей лесозаготовительного производства и общения с рабочими.

Едва успели мы более или менее освоиться с работой, как Г. И. Таскаева переводят главным инженером вновь создаваемого треста «Запкареллес». Встал вопрос о его замене. Не помогли мне ни ссылка на молодость, ни на малый стаж работы — назначили меня главным инженером. Большая ответственность свалилась на мои плечи. Однако поддержка опытного хозяйственника, директора ЛПХ Константина Петровича Лебедева, моей супруги, да и всего коллектива, помогали справляться со своими обязанностями. Только супруге стало тяжелее, ибо ей чаще всех других сотрудников приходилось выезжать в командировки, дабы никто не мог упрекнуть главного инженера в особом ей покровительстве.

Как главного инженера меня часто вызывали то в трест «Южкареллес», то в Минлеспром. А после того, как однажды в арбитражном суде в Петрозаводске супруга выиграла дело в споре с лесхозом, ей чаще стали поручать судебные процедуры. Подобные выезды в столицу давали нам возможность встречаться с нашими однокашниками, которые в это время оказывались там, а также с выпускниками предыдущего года — Зоей и Георгием Санаевыми. Зоя Николаевна работала в производственном отделе треста и была в некоторой степени нашим «начальством». В те годы устроиться в гостиницу было весьма сложно, и мы пользовались гостеприимством Санаевых, которые всегда радушно встречали нас. Вспоминали годы, проведенные в МЛТИ, делились своими проблемами, узнавали о том, как сложилась судьба наших общих знакомых лестеховцев. Дружба между нашими семьями, завязавшаяся в Карелии, не прерывается до сих пор. В недавнем прошлом Георгий Иванович возглавлял лесной отдел Комитета по науке и технике.

Первые послевоенные годы войдут в историю лесозаготовительной промышленности как начальный период массового освоения машин и оборудования, облегчающих тяжелый труд лесозаготовителя. Превратить заготовку и вывозку леса из отрасли, в которой преобладал ручной труд, в развитую механизированную отрасль промышленности могли только люди, обладающие необходимыми знаниями. На долю выпускников МЛТИ, первых его выпусков, выпала серьёзная и ответственная задача — осуществлять внедрение новой техники и технологии непосредственно на производстве, в разных уголках нашей великой Родины. Не может быть никакого сомнения в том, что знания, полученные во время учебы в МЛТИ, помогли его выпускникам внести ощутимый вклад в восстановление народного хозяйства страны, разрушенного войной 1941–1945 годов. Не мудрено, что в то время выпускники МЛТИ быстро продвигались по служебной лестнице и в течение года-двух становились главными инженерами и директорами крупных предприятий лесного комплекса.

В этой связи нельзя не упомянуть здесь наших сокурсников: Кузьму Аверочкина, ставшего начальником Производственного объединения «Костромалеспром»: Женю Чупахина, бывшего фронтовика, ставшего директором Якшанского ЛПХ; Юру Басова — директора Костромского фанерного комбината; Костю Пухова — директора Камбарского машиностроительного завода; Виктора Шупеню — начальника Новороссийского лесного порта; а также друга детства Павлика Аболь, годом позже меня окончившего МЛТИ и приезжавшего ко мне в Олонецкий ЛПХ на преддипломную практику и ставшего главным инженером Нюксеницкого ЛПХ в Вологодской области. Позже Павлик стал одним из ведущих конструкторов лесозаготовительной техники, кандидатом технических наук, возглавлявшим лабораторию лесосечных работ в ЦНИИМЭ.

В нынешнее время при встречах с выпускниками тех далеких лет, с болью в сердце говорим мы о бедственном положении, в котором оказалась лесная отрасль, да и страна в целом, в результате непродуманных реформ. За первые пять лет реформ вывозка древесины и производство пиломатериалов сократились в четыре раза.

С гордостью за свою великую Державу — Советский Союз — мы вспоминаем о том, что за первые пять послевоенных лет, после разрушительной войны 1941–1945 годов, объём вывозки деловой древесины увеличился на 36 %, выпуск бумаги — на 47 %; значительно возросло производство промышленной продукции, связанной с использованием древесины.

Было восстановлено, построено и введено в действие свыше 6 тыс. промышленных предприятий. Выпуск валовой продукции промышленности превзошел уровень 1940 года на 73 %. Было восстановлено и построено в городах и рабочих поселках более 72 миллионов квадратных метров жилья. И везде древесина, и продукция её переработки играли важнейшую роль.

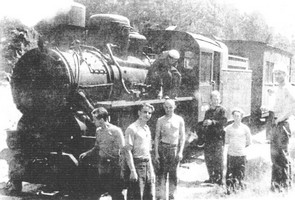

Для обеспечения добычи древесины за те же 5 лет было построено 17,5 тыс. километров лесовозных дорог с механической тягой, в том числе узкоколейных — 6,5 тыс. км; автомобильных — 8,5 тыс. км и тракторных — 2,5 тыс. км.

В целях экономии жидкого топлива было переведено на древесное (газогенераторная чурка) около 70 % автотракторного парка, занятого на лесовывозке.

Велика была роль скромных тружеников лесозаготовительной отрасли, в том числе и «безусых» инженеров, первых выпускников МЛТИ, в достижении высоких показателей.

За всю жизнь, как бы ни было трудно порой, ни я, ни моя супруга ни разу не пожалели о том, что пошли учиться в МЛТИ. Мало того, лесное дело стало семейной традицией Сиротовых. С отличием окончил МЛТИ наш сын, Александр, сейчас кандидат технических наук, председатель профкома МГУЛ. Его сын, а наш внук, правнук основателя лесной династии И. И. Сиротова, — студент лесного факультета МГУЛ.

Окончили МЛТИ и две мои младшие сестры. Евгения — лесохозяйственный факультет, после окончания которого некоторое время работала в Костромской области, а потом, до самой пенсии, — в Министерстве лесного хозяйства РСФСР. Наталия после окончания ФЭСТа работала в городе Королеве в одном из НИИ военно-промышленного комплекса.

Восстановление разрушенного войной 1941–1945 годов народного хозяйства требовало огромного количества древесных материалов, и в помощь лесной промышленности стали создаваться при различных ведомствах лесозаготовительные предприятия, получившие общее название «самозаготовители». Министерство путей сообщения организовало лестрансхозы, Министерство обороны — военные леспромхозы и т. д.

И вот в октябре 1951 года меня, как офицера запаса, призывают в армию и назначают главным инженером военлеспромхоза № 378 Главного военно-строительного управления Советской Армии, в воинском звании инженер-лейтенанта. Леспромхоз предстояло вначале создать. Местом дислокации управления леспромхозом была выбрана станция Алакуртти — предпоследняя на железнодорожной ветке, идущей от ст. Кандалакша в сторону Финской границы (теперь это Мурманская область).

Два отдельных строительных батальона по 450 человек, да отдельная авторота, оснащённая полученными во время войны студебеккерами и фордами, были в подчинении леспромхоза.

Ближайший сосед — это пехотный полк, в двух километрах от нас, имеющий благоустроенные казармы, дома для офицеров, санитарную часть и прочую инфраструктуру. Ни поселка, ни деревни вблизи — одни землянки, оставшиеся после Великой Отечественной войны: немецкие, финские, русские. В них-то и разместился на первых порах весь личный состав. Первым делом начали строить казармы для солдат и дома для офицеров и вольнонаёмных, одновременно ведя лесозаготовительные работы и отгрузку леса для военных строек Северного военного округа, которым тогда командовал Герой Советского Союза маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков.

Условия работы здесь существенно отличались от Олонецких, да и климат был значительно суровее.

Однако, перебирая в памяти те годы, чаще всего вспоминаешь хотя и короткое, но очень красивое лето, белые ночи по весне, а в июне — не покидающее небосвод солнце. Странным и необычным показалось нам это в первый раз. С середины мая и до середины сентября в помещении круглые сутки можно было читать любой текст, не включая освещения.

Тогда, в 1953 году, это был край непуганых зверей, птиц и рыбы. В реках и речушках, озерах и ламбушках прекрасно ловились форель, кумжа, хариус и сиг. Поражала прозрачность воды в озерах. Не только рыбу, снующую вблизи дна, но и мелкие камешки можно было разглядеть на глубине нескольких метров. В безветренную, ясную погоду, при ловле с плота спиннингом или удочкой, создавалась иллюзия парения в воздухе, настолько «невидимой» была чистейшая вода.

В те часы, когда наступало время ночи, в лесу воцарялась тишина. Солнце, хотя и низко над горизонтом, освещает всё вокруг, а птицы молчат, не летают — спят. Единственный звук, который далеко слышен, это шум воды на больших и малых падунах — водопадах.

А сколько было на болотах в лесу клюквы, морошки, брусники, грибов!

Единственным малоприятным обстоятельством было постоянное чувство опасности, подстерегающей человека всюду — и на старых фронтовых дорогах, и в лесу.

В ходе военных действий леса и поляны, да и сама местность, где был когда-то посёлок, неоднократно переходили «из рук в руки». Каждая из воюющих сторон считала своим долгом при отступлении заминировать дороги и гарнизоны, состоящие из землянок. Округа была буквально «напичкана» противотанковыми и противопехотными минами, неразорвавшимися или просто брошенными снарядами и авиационными бомбами. Поскольку местного населения в округе не было, то разминирование велось саперами по тем лесным площадям, которые должны были осваиваться лесозаготовителями в следующем году. Однако, прежде чем давать заявку на разминирование, нужно было убедиться в том, что данный участок леса стоит осваивать. Вот и бродили главный инженер да начальник лесопункта по лосиным тропам, ибо ни одного лося, подорвавшегося на мине, никто не видел. А где троп этих не было, выручал щуп из винтовочного шомпола, которым делалось несколько «уколов» (под углом к горизонту) в тот «пятачок», на который предполагалось поставить ногу при следующем шаге. Благо летом солнце не опускалось за горизонт, и можно было рисковать своей жизнью круглые сутки. А супруга, она же начальник планового отдела леспромхоза, жила в тревожном ожидании — когда вернется муж?

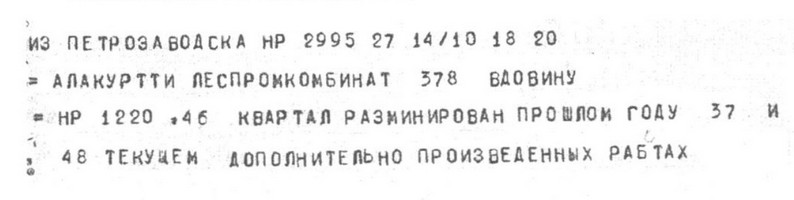

Посылались вот такие депеши:

Так что 1953 год был обычным трудовым годом в заполярных лесах. Правда, год этот ознаменовался для нас тем, что родился у нас в санчасти вышеупомянутого пехотного полка сын, нарекли которого Александром. Кузнец, рядовой Вергейчик, из какого-то подходящего «трофейного» железа отковал ему шикарные санки, а ефрейтор Смирнов — изготовил приличную кровать-качалку. Так и жили: до ближайшего магазина — 120 километров в городе Кандалакш.

Не одни мы были с лесным образованием. Главным механиком леспромхоза работал — выпускник Ленинградской Лесотехнической Академии, инженер-лейтенант Вася Макаров, старшим нормировщиком в одном из батальонов — выпускник МЛТИ младший лейтенант Женя Кочетков. И тот, и другой позже дослужились до чина подполковника и занимали ответственные посты...

В 1956 году прошло крупное сокращение численности Советской Армии, и я уволился в запас. В декабре 1956 года по конкурсу я был принят на должность ассистента кафедры сухопутного транспорта леса МЛТИ.

Очень тепло встретил меня коллектив кафедры. Многие из её сотрудников, а теперь коллег, ещё совсем недавно, в пору моего студенчества, учили меня премудростям лесного транспорта. Вообще в ту пору вся жизнь проходила на кафедре. Не только преподаватели, но и аспиранты, вне зависимости от того, есть ли сегодня у них занятия или нет, постоянно были на кафедре. Молодёжь посещала лекции старших, учась у них мастерству ведения занятий и чтения лекций. Опытные педагоги посещали занятия, которые вела молодёжь, и после в дружеской обстановке проходил «разбор учений», как говорят военные. Всегда можно было проконсультироваться по любому вопросу у ведущего лектора, да и у любого доцента или профессора. Постоянно проходило обсуждение новых изданий: учебников, журнальных и газетных статей, новых кинофильмов и театральных постановок. Жизнь «била ключом», и молодёжь с большим удовольствием спешила на кафедру.

Прежде чем предстать перед студентами в качестве ассистента, мне пришлось самому выполнить — с соблюдением всех требований к оформлению каждой работы — все задания, лабораторные работы и курсовые проекты, провести «показательные» занятия перед кафедралами, ответить на все «каверзные» вопросы, выслушать их замечания, советы и пожелания. Это была серьезная и очень полезная школа, о которой я всегда вспоминаю с благодарностью. В течение учебного года практиковалось посещение занятий, проводимых преподавателями — и молодыми, и старыми — заведующим кафедрой или группой лекторов и ассистентов с последующим разбором на заседании кафедры. Причем «оценивалось» все: манера преподнесения материала, корректность и чёткость ответов на вопросы, задаваемые студентами по ходу занятия — и даже аккуратность в одежде. Это заставляло всегда «быть в форме». Я не припомню случая, чтобы кто-нибудь из преподавателей, будь то уважаемый, в преклонном возрасте, В. В. Буверт или начинающий ассистент вели занятия, сидя за столом.

Энергичный, подвижный, полный идей доцент Борис Иванович Кувалдин, впоследствии профессор, д. т. н., длительное время возглавлявший кафедру сухопутного транспорта леса, был весьма представительным, всегда со вкусом, по последней моде одетым мужчиной. Массу времени и труда вложил он в строительство испытательного полигона в Воря-Богородском лесничестве Щёлковского учебно-опытного лесхоза. Узкоколейное железнодорожное «кольцо» возводили студенты, проходившие учебную практику после окончания третьего курса. Это было прекрасное, надолго запомнившееся время, когда и студенты, и преподаватели, а вместе с ними и аспиранты, жили на территории пионерского лагеря. Для студентов это было отличным способом на практике познать все нюансы железнодорожного дела, совмещая его с купанием в озере, ночными прогулками по лесу, танцами... Преподаватели и студенты лучше узнавали друг друга, а вечерние «посиделки» у костра позволяли в непринужденной обстановке старшему поколению передавать свой жизненный опыт молодёжи.

На этом «кольце» ставились многочисленные научные работы, (например, испытывались сварные стыки), рождались новые идеи, воплощавшиеся затем в кандидатские и докторские диссертации.

В те далекие годы основной костяк студентов составляла молодёжь, командированная или по собственной инициативе прибывшая для учебы в институт из лесхозов, леспромхозов или с деревообрабатывающих предприятий. Они твердо знали, зачем поступали в МЛТИ. Многие имели опыт практической работы на предприятиях отрасли, и с ними было очень интересно работать. Иногда «подбрасывали» такие каверзные вопросы, что только свой собственный опыт работы на производстве позволял с честью выходить из подобных ситуаций. Теорию, преподаваемую им на лекциях, они примеряли к собственному опыту и в результате возникших дискуссий в итоге убеждались, что делать нужно так, как диктует наука.

В. И. Сиротов, профессор,

к. э. н., заслуженный экономист РФ,

член-корреспондент РАЕН.

Электронная версия статьи подготовлена

А. М. Волобаевым и А. В. Подворной

на основе материалов книги

«Лестех. Продолжение следует» 1953–1968. Издание 2003 года.