1917 год занимает особое, судьбоносное место в истории России.

Предпосылки революции

В 1917 году обострились все накопившиеся за столетия проблемы нашего общества. Так, реформы С. Ю. Витте в конце XIX — начале XX вв. привели к резкому скачку в промышленности. Но интегрирование России в мировой рынок в итоге стало одной из причин затяжного кризиса 1900–1903 гг. Отрицательным последствием стала и некоторая зависимость промышленности от иностранного капитала, а также зависимость российского экспорта и, соответственно, доходов от зарубежных рынков. Кроме того, на вновь открывающихся предприятиях применялся труд многочисленных рабочих, до которых не было дела ни государству, ни владельцам предприятий.

Низкая зарплата, ужасные жилищные условия, высокая смертность и травматизм, система штрафов и прочее — все это вело к их недовольству, усиливало революционные настроения и озлобленность против хозяев. А любой кризис мог привести к закрытию предприятия и как следствие к увольнению рабочих, из-за чего запросто могло вспыхнуть «пламя революционного движения». Но государству вместо экономических методов борьбы с трудным положением рабочих было проще применять свои старые методы: бюрократическую волокиту и вооруженное подавление забастовок и стачек.

На переломе веков все более настоятельной становится проблема выбора путей развития сельского хозяйства. С. Ю. Витте утверждал, что суть крестьянского вопроса именно в замене общинной собственности на землю индивидуальной собственности. Призывая к свободному выделению крестьян из общины, Витте говорил о том, что выделяющимся из общины, необходима поддержка со стороны правительства и общества. Однако изложенные им, хотя и в достаточно деликатной форме, меры по новому обустройству крестьянского быта, способствующие в целом перелому в этом деле, вызвали сопротивление дворянского сословия. В либеральных кругах «система» Витте была воспринята как «грандиозная экономическая диверсия самодержавия», отвлекавшая внимание населения от социально-экономических и культурно-политических реформ.

В 1905–1907 годах крестьяне начали борьбу за землю и волю. Царское правительство в лице председателя совета министров и министра внутренних дел П. А. Столыпина пыталось проводить реформы, направленные на решение аграрного вопроса. Крестьянам предлагали землю в частную собственность Сибири, в Средней Азии, давали ссуду, подворье, оплачивали проезд. Предлагали бесплатно землю. Предполагалось через «реформу сверху» преобразовать за кратчайший срок традиционное общество в современное, западного типа. После убийства в 1911 году в Киеве П. А. Столыпина эсером Д. Богровым активное проведение земельной реформы прекратилось, и земельный вопрос в России не был решён не потому, что прекратилось осуществление реформ Столыпина, а потому, что для его решения надо было отменить частную собственность на землю, а на это, естественно, царский режим пойти не мог. Реформа Столыпина не могла решить земельный вопрос, так как она поддерживала помещиков и формировала сельскую буржуазию — кулаков, что не соответствовало чаяниям крестьян.

23 февраля 1917 года началась Февральская революция 1917 года, иначе называемая Февральская буржуазно-демократическая революция, или Февральский переворот — массовые антиправительственные выступления рабочих города Петрограда и солдат Петроградского гарнизона, которые стали причиной свержения российского самодержавия и привели к созданию Временного правительства, сосредоточившего в своих руках всю законодательную и исполнительную власть в России.

Февральская революция началась со стихийных демонстраций народных масс, однако её успеху способствовал и острый политический кризис в верхах, резкое недовольство либерально-буржуазных кругов единоличной политикой царя. Хлебные бунты, антивоенные митинги, демонстрации, стачки на промышленных предприятиях города наложились на недовольство и брожение среди многотысячного столичного гарнизона, присоединившегося к вышедшим на улицы революционным массам. 27 февраля (12 марта) 1917 года всеобщая забастовка переросла в вооружённое восстание; войска, перешедшие на сторону восставших, заняли важнейшие пункты города, правительственные здания. В сложившейся обстановке царское правительство проявило неспособность к быстрым и решительным действиям. Разрозненные и немногочисленные силы, сохранявшие ему верность, оказались не в состоянии самостоятельно справиться с анархией, охватившей столицу, а несколько частей, снятых с фронта для подавления восстания, не смогли пробиться к городу.

Основные события 1917 года в России

| Дата (по старому стилю) |

Событие |

|---|---|

| 23 февраля | Начало революционных демонстраций в Петрограде. |

| 26 февраля | Роспуск Государственной Думы |

| 27 февраля | Вооруженное восстание в Петрограде. Создание Петроградского Совета. |

| 1 марта | Образование Временного правительства. Установление двоевластия. Приказ № 1 по Петроградскому гарнизону |

| 2 марта | Отречение Николая II от престола |

| 16 апреля | Приезд большевиков и Ленина в Петроград |

| 18 апреля | Первый кризис Временного правительства (Апрельский). Создание первого коалиционного правительства |

| 18 июня — 15 июля | Июньское наступление русской армии («наступление Керенского») |

| 18 июня | Июньский кризис Временного правительства. |

| 2 июля | Июльский кризис Временного правительства |

| 3-4 июля | Июльское восстание в Петрограде («июльские дни») |

| 22 — 23 июля | Успешное наступление румынско-русских войск на Румынском фронте |

| 22–23 июля | Наступление русских войск в Прибалтике на Вильно и Ковно |

| 26 июля — 3 августа | VI съезд РСДРП |

| 12–15 августа | Государственное совещание в Москве |

| 27–31 августа | Выступление Корнилова (Корниловский мятеж) |

| 20 сентября | Созыв Предпарламента |

| 25 октября | Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде. |

| 25–27 октября | Всероссийский съезд Советов (Смольный, Петроград) |

| 26 октября — 2 ноября | Октябрьские бои в Москве |

| 26–31 октября | Мятеж Керенского-Краснова |

| 19 ноября | Освобождение «быховских узников» |

| 20 ноября | Ликвидация Ставки верховного главнокомандующего в Могилёве |

| Ноябрь — декабрь | Начало Гражданской войны на Дону |

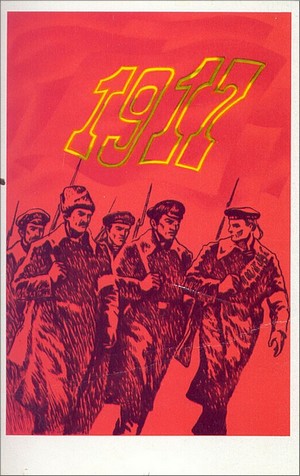

Символы революции

На фотографиях революционных лет, картинах пролетарских художников — сплошь красные банты, гвоздики в петлицах, красные повязки на шапках… И все-таки символом революции в полном смысле можно назвать только красное знамя, красный цвет как таковой. Бант, повязка — производное от знамени, лоскуток материи, красиво оформленный.

Истоки идут от французов. Все три их революции, начиная с первой, именуемой Великой, начавшейся в 1789 году, так или иначе связаны с красными знаменами. Красный цвет ассоциировался с опасностью. Он одновременно был и охранительным знаком (цвет национальной гвардии), и революционным — олицетворял протест. В конце ХIХ века революционные веяния перекинулись в Россию, а с ними и мода на красное. Причем под этим цветом выступали и профессиональные революционеры, и крестьяне пензенской Кандиевки, недовольные условиями царского Манифеста об отмене крепостного права, которые в 1861 году вряд ли знали историю красного знамени.

Как отмечает Александр Фролов, ведущий научный сотрудник Государственного Центрального музея современной истории России: «…красный бант стал не только символом, но и данью моде того времени. Он не означал принадлежности к той или иной социальной группе и его носил кто угодно. Даже великие князья после отречения Николая II нацепили красные банты, не говоря уже о профессорах, генералах… Это было довольно комично, поскольку современники прекрасно знали взгляды этих людей. Помутнение было всеобщим… Даже женский журнал мод посвятил серию статей об использовании красного цвета в нарядах для дам. Хотя… красный цвет был в то время своеобразным защитным цветом, говорили: цепляй красный бант и тебя на улицах не побьют. Это знак причастности к общему движению, некая охранная грамота, опознавательный символ — «свой — чужой».

Духовные истоки

В докладе на XXV Юбилейных Международных Рождественских образовательных чтениях «1917–2017: уроки столетия», проходивших в январе 2017 г., Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сказал: «…было бы наивно считать, что обе революции 1917 года — и февральская, и октябрьская — произошли на пустом месте и совершенно спонтанно, как наивно было бы думать, что именно с 1917 года начались все беды века XX-го. События 1917 года и последовавшие за ними драматические деяния имеют глубокие духовные причины. Коренной слом традиционного уклада жизни — и я сейчас говорю, конечно, не о типе хозяйствования или политической модели, а о духовно-культурном самосознании народа — стал возможен только потому, что из повседневной жизни людей и, в первую очередь, тех, кто принадлежал к элите, ушло нечто очень важное. Несмотря на внешнее благополучие и благолепие, научные и культурные достижения, в жизни людей все меньше места оставалось для живой и искренней веры в Бога, понимания исключительной важности ценностей, принадлежащих духовной и нравственной традиции».

Если в советское время события 1917 г. трактовались однозначно, то после распада СССР начался пересмотр отношения к историческим фактам и героям тех событий.

В современном российском обществе до сих пор нет устоявшейся оценки революции. Осмысление ее итогов продолжается по сей день. Официальную оценку этим событиям в 2016г. высказал министр культуры России В. Р. Мединский во время круглого стола, посвященного 100-летию Великой российской революции. Он отметил, что сегодня русская революция сакрализирована и одновременно проклята — эти две крайности до сих пор раздирают общественное сознание в нашей стране: «Подготовка к грандиозной дате, столетию Великой русской революции, будет пронизывать всю научную мысль и многие научные дискуссии в ближайшее время. Произошедшая в 1917 году она всегда останется одним из важнейших событий ХХ века. При всем расхождении взглядов почти столетней давности, мы не можем отрицать тот факт, что сама попытка построения на земле справедливого общества, самым решающим образом изменила пути исторического развития не только России, но и оказала огромное влияние на прогресс народов всей планеты. Революционная трансформация России положила начала новому глобальному мировому проекту. Прошедшие сто лет показали, что существует живая преемственность в развитии нашей страны от российской империи к Советскому Союзу и далее к современной Российской Федерации. При этом объективное изучение периода революции позволяет нам сегодня осознать всю трагичность раскола общества на противоборствующие стороны».

27 февраля 1917 г. взбунтовались Волынский, Преображенский и Литовский полки.

Генерал М. В. Алексеев, который с августа 1915 года до февраля 1917 года являлся начальником штаба Верховного Главнокомандующего императора Николая II и главный соратник Алексеева в этом деле, командующий Северным фронтом генерал Н. В. Рузский, убеждали царя в том, что Петроградский бунт непреодолим и вынуждали отречься от престола.

Оказавшись в Пскове 1 марта 1917 года, где Николай II застрял при продвижении в Царское Село, он стал получать стремительно увеличивающийся поток информации о событиях в столице и всё новые требования от Временного комитета.

Последним ударом стало сделанное Родзянко предложение отречься от престола в пользу малолетнего сына Алексея, при регентстве Великого князя Михаила Александровича, поскольку «ненависть к династии дошла до крайних пределов». Родзянко считал, что добровольное отречение царя успокоит революционные массы, и главное — не даст низложить монархию Петроградскому Совету.

Государь отрёкся от престола 2 (15) марта 1917 года.

8 марта Алексеев объявил ему: «Ваше Величество должны себя считать как бы арестованным». Ещё в ночь на 3 марта Николай II записал в дневнике, явно имея в виду и генералов Алексеева и Рузского: «Кругом измена, и трусость, и обман!».

Л. Г. Корнилов 7 марта лично арестовал в Царском Селе императрицу и детей Николая II.

М. В. Алексеев в Могилёве сдал императора думскому конвою. Затем в Крыму заместитель Колчака (которого как раз в этот момент вызвало в Петроград Временное правительство) контр-адмирал В. К. Лукин руководил арестом находившихся там великих князей. 9 марта 2017 года в 11:30 Николай II прибыл в Царское Село уже как «полковник Романов». Накануне новый командующий войсками Петроградского военного округа генерал Лавр Корнилов лично арестовал императрицу. По воспоминаниям приближённых, царь просил оставить его в России, «жить с семьёй простым крестьянином» и зарабатывать свой хлеб. Этому не суждено было сбыться. Вместе со всей семьёй и преданными слугами последний российский император был расстрелян большевиками в Екатеринбурге 17 июля 1918 г.

Непосредственным результатом Февральской революции стало отречение от престола Николая II, прекращение правления династии Романовых и формирование Временного правительства под председательством князя Георгия Львова. Это правительство было тесно связано с буржуазными общественными организациями, возникшими в годы войны (Всероссийский земский союз, Городской союз, Центральный военно-промышленный комитет). Временное правительство соединило в своём лице законодательную и исполнительную власть, заменив царя, Госсовет, Думу и Совет Министров и подчинив себе высшие учреждения (Сенат и Синод). В своей Декларации Временное правительство объявило амнистию политическим заключённым, гражданские свободы, замену полиции «народной милицией», реформу местного самоуправления.

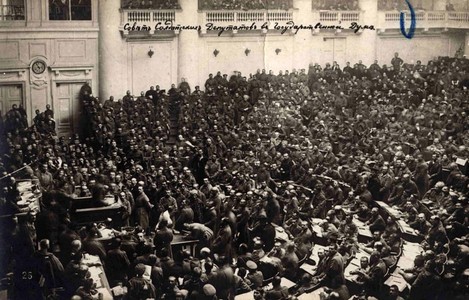

Практически одновременно революционно-демократическими силами был сформирован параллельный орган власти — Петроградский Совет — что привело к ситуации, известной как двоевластие. 1 (14) марта 1917 года новая власть была установлена в Москве, в течение марта — по всей стране.

Февральская революция полностью изменила как общественный, так и политический строй бывшей Российской империи. Были упразднены многие властные структуры, началась серьезная реформация бюрократического аппарата. В результате революции Россией стал править весьма своеобразный аппарат, который был образован Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов.

В марте 1917 г. в состав Правительства входило десять человек: четверо кадетов, два октябриста, по одному прогрессисту и эсеру, а также один представитель от Земского совета и один беспартийный член. В состав же Совета входили преимущественно эсеры и меньшевики. Они считали, что их орган еще совершенно не готов к управлению государством, а потому должен ограничиться надзором за действиями Правительства. Такая схема предполагала взаимный контроль и недопущение «перегибов», выгодных только каким-то определенным социальным слоям. На практике все получилось не так хорошо.

Причины появления двоевластия довольно банальны: все политические силы в России того времени страстно желали власти, но договариваться между собой у них решительно не получалось. Кроме того, налицо было полное нежелание нести за свои поступки ответственность: никто не мог решиться вывести страну из войны, хотя ее бесперспективность уже давно понимали все слои общества, не было сделано практически ничего и для реальной передачи земли крестьянам, чего те дожидались с 1861 года.

Отношения Совета и Правительства были непросты. В Правительстве превалировали две точки зрения на отношение к социалистическому Совету. Обе они были схожи: в первом случае депутаты считали, что нельзя идти на уступки вообще, во втором — что следует постепенно перехватить все управленческие инициативы. Но в реальности игнорировать Совет было полностью невозможно, так как он опирался на поддержку вооруженного народа. А потому в Декларации, которая была принята 3 марта 1917 года, совместно с ним была утверждена полная политическая амнистия, провозглашена гражданская свобода и отмена высшей меры наказания, запрещалась сословная и классовая дискриминация, а также сообщалось о созыве Учредительного собрания. Но обещанного провозглашения демократической Республики не произошло. Не в последнюю очередь связано это было с тем, что Временное правительство стремилось во что бы то ни стало сосредоточить всю государственную власть в своих руках.

Первоначально старый управленческий аппарат был полностью сохранен: на место губернаторов были посажены доверенные комиссары Правительства. Законодательство в полной мере осталось прежним. Полиция была заменена на народную милицию. В первое время народ с доверием относился к Временному правительству, так как люди верили, что его члены наконец-то прекратят войну и выведут страну из кризиса.

Решение наиболее насущного вопроса о земле откладывалось до последнего, вплоть до созыва Учредительного собрания. А потому не приходится удивляться, что для большинства населения Правительство снова стало враждебным и чуждым. Напряжение нарастало, после чего начались кризисы Временного правительства.

18 апреля П. Н. Милюков, в ту пору являвшийся министром иностранных дел, в послании союзникам сообщил, что Россия, несмотря ни на что, намерена «воевать до победного конца». Народ тысячами вышел на акции протеста, не желая отправки своих родных и близких на опостылевшую всем войну. Милюков и министр обороны А. И. Гучков тут же были отправлены в отставку.

Уже в начале мая в состав Временного правительства входят несколько меньшевиков и эсеров, т. е. создается коалиционное правительство, которое состояло из «10 капиталистов» и «шесть социалистов». Впрочем, всех проблем даже это правительство решить уже не могло. В таких условиях зарождались крайне благоприятные условия для поддержки народом большевизма.

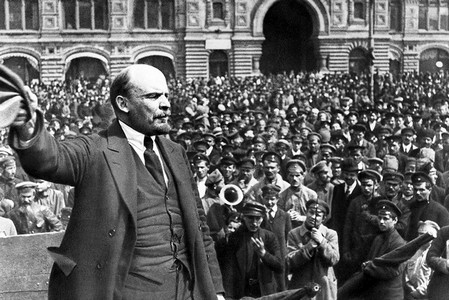

3 июня 1917-го на Первом Всесоюзном съезде Советов выступал В. И. Ленин, который к тому времени уже вернулся из ссылки. Он сказал, что его партия, видя творящийся в стране хаос, готова взять всю власть в свои руки и навести порядок.

Двоевластие в России летом 1917 г. все стремительнее начинало терять поддержку всех слоев населения. Политика Правительства и Совета не нравилась никому. Меньшевикам и эсерам досталось особенно сильно, так как они «сотрудничали с буржуазией» в лице Временного правительства. В рабочей среде у большевиков появляется все больше и больше сторонников. В одном только Петербурге на улицы выходило не менее пятисот тысяч человек, которые «несли в массы» известные каждому лозунги: «Долой министров-капиталистов!», «Долой войну!» «Вся власть Советам!».