Подвиг во имя людей

(Воспоминания заведующего кафедрой математического моделирования,

лауреата Ленинской премии (1961 г.), профессора Ю. А. Демьянова)

Полету Ю. А. Гагарина в космос предшествовала напряженнейшая работа всего советского народа после разгрома гитлеровской Германии по сохранению независимости страны перед лицом нового противника — США. Известно, что после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (где погибло около 200 тысяч мирных жителей) США, рассчитывая на свою монополию в области ядерного оружия, хотели поставить СССР на колени и рассматривали вопрос о бомбёжке 10–20-ю атомными бомбами СССР, оценивая наши людские потери в 2 млн. человек.

Благодаря научно-техническим успехам физиков во главе с И. В. Курчатовым, создавших более мощное ядерное оружие, благодаря созданию мощной атомной промышленности, планы США потерпели фиаско. Стало ясно, что доставка ядерного оружия для бомбёжки важнейших объектов авиацией неэффективна.

В начале 1946 года И. В. Сталин проводит заседание Совета Министров по вопросу создания ракетного вооружения в СССР. На нем он задает вопрос министру авиационной промышленности П. В. Дементьеву, не готово ли министерство взять на себя эту задачу. Тот ответил, что если этот вопрос Сталина — не прямое указание, он хотел бы сосредоточиться на развитии авиационной промышленности, а не развивать новое направление. На вопрос Сталина, кто из министров готов взять на себя эту задачу, сразу дал согласие Дмитрий Федорович Устинов (назначенный министром вооружения в 33-летнем возрасте, за 2 недели до начала Великой Отечественной войны, а до того 3 года проработавший директором Ленинградского завода «Большевик», на котором за эти годы производство военной продукции увеличилось в 2,3 раза).

Уже в мае 1946 года выходит постановление правительства, инициирующее создание ракетной промышленности в СССР. В подмосковном Калининграде формируется Головной институт по ракетной технике, в котором, наряду с научно-исследовательскими отделами баллистики, прочности, аэродинамики, материаловедения, создаются конструкторские бюро С. П. Королева (которому было 40 лет) и А. М. Исаева.

Следует отметить заботливое отношение советского государства к науке и образованию. Несмотря на тяжёлое послевоенное время студенты имели стипендии, позволявшие не только полностью посвятить себя учёбе, но и посещать кино, театры (галёрку), стадионы. Один пример: если кто-то из студентов МГУ им. М. В. Ломоносова, который я заканчивал, заходил в столовую без денег, он мог бесплатно взять хлеб, квашенную и свежую капусту, морковь, свеклу, чай с сахаром. Молодые инженеры ежегодно, в течение 3 лет, проходили аттестации, на которых давалась оценка их работы, часто с предложениями о повышении зарплаты и направлении в резерв на более высокую должность. Многие из них до конца трехлетнего периода становились старшими инженерами, начальниками групп, стендов, бригад.

Конечно, необходимо отметить выдающуюся роль Сергея Павловича Королева и как организатора коллективной работы Главных конструкторов (через Совет Главных конструкторов, который он возглавлял), и как Главного конструктора первых баллистических ракет (в том числе межконтинентальной) и космических аппаратов. Предложенный им переход на схему так называемого «поперечного» разделения ступеней (до этого использовалась схема «продольного», поочередного отделения ступеней), когда все боковые блоки ракеты отделялись сразу после использования топлива, повысил надежность системы разделения и, главное, значительно «укоротил» ракету, сделав ее гораздо жестче. Во многом благодаря этой идее в 1957 году в газете «Правда» было сообщено о запуске первой межконтинентальной баллистической ракеты в СССР.

С. П. Королев поддержал предложение специалистов-баллистиков (по-моему, во главе с М. К. Тихонравовым), вывести на орбиту искусственный спутник Земли, передававший на весь мир сигналы, говорящие о достижениях СССР в космосе. Решающую роль для полета человека в космос сыграло предложение Королева использовать в качестве формы первого спускаемого аппарата «Восток» — сферу. При использовании такой формы аппарат совершал так называемый баллистический спуск в атмосфере. Перегрузки на космонавта при прохождении плотных слоев атмосферы (порядка 5 минут), превышали 10g. Если бы тело космонавта было расположено вдоль траектории, подобные перегрузки привели бы к отрыву внутренних органов.

Сотрудники С. П. Королева предложили расположить космонавта поперек действия таких перегрузок, чтобы органы защищали ребра. За счет использования сферической формы отпадала надобность в разработке сложной системы управления аппаратом, в многолетней аэродинамической и прочностной отработках (возникавших для спускаемых аппаратов с аэродинамическим качеством, какими позднее были аппараты «Меркурий» и «Союз»).

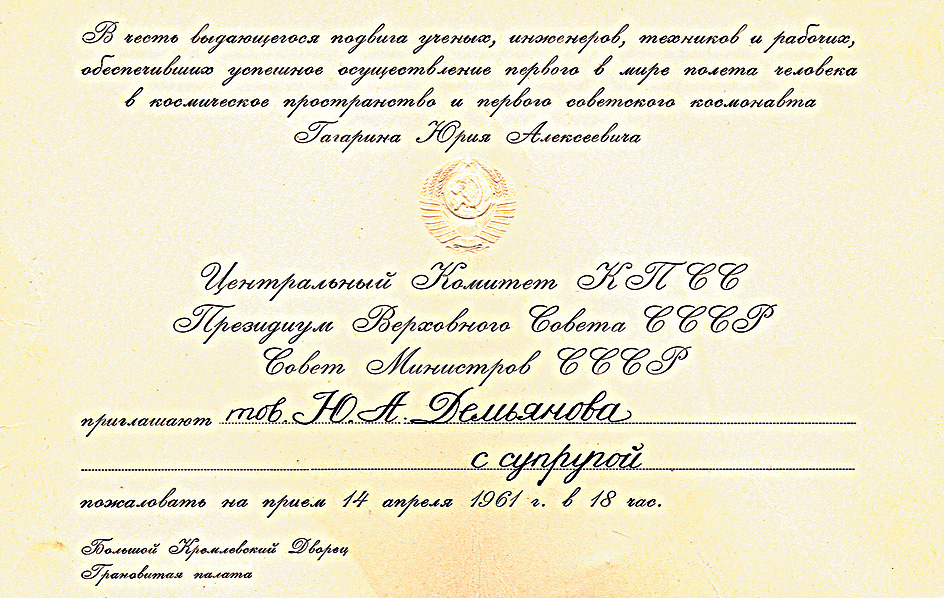

Невозможно передать словами всеобщую радость нашего народа от сообщения о полете и успешном приземлении аппарата «Восток» с Ю. А. Гагариным, всеобщую радость москвичей от встречи с ним. Утром, в день прилета Гагарина в Москву, я неожиданно был приглашен директором НИИ-88 Георгием Александровичем Тюлиным (заместителем которого по специальности — начальником аэрогазодинамиского комплекса стал в 1960 году в 29-летнем возрасте), который вручил мне билеты на трибуны Красной площади и на прием в Кремль (на фото). Наши места были за столами в Грановитой палате (где было много сотрудников организаций С. П. Королева и А. М. Исаева). Более высокие гости (члены правительства, Верховного Совета, ЦК КПСС, известные ученые и деятели искусств) находились в Георгиевском зале. Был фуршет, все приглашенные, кроме членов Политбюро ЦК КПСС и семьи Ю. А. Гагарина, стояли.

После основных приветственных тостов, когда члены Политбюро начали покидать прием, открылись двери Георгиевского зала, и в нашем помещении появился С. П. Королев с женой. Неожиданно он взял со стола салфетку и предложил жене игру в жмурки, постоянно натыкаясь при этом на многочисленные колонны Грановитой палаты. По-видимому, он таким способом пытался сбросить с себя груз ответственности и напряжение, лежавшие на нём много лет. А уже через пару часов, уходя с приема, я увидел С. П. Королева с М. В. Келдышем, сидящих на скамейке около гардероба и обсуждающих какие-то новые проблемы…

Выход человека в открытый Космос, орбитальные станции на земной орбите, знакомство с Луной, Марсом, Венерой, дальними планетами Солнечной системы и других галактик — неполный перечень разделов увлекательной летописи под названием «Освоение космического пространства», создаваемой человечеством, которая началась с главы «Первый полет человека в Космос».

Управление по СМИ и связям с общественностью,

Интернет Центр