Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана

Мытищинский филиал

ЖЗЛ — Жизнь Замечательных Лестеховцев

Ректор Обливин с 70-х годов любовно и успешно растил в Лестехе... Культуру

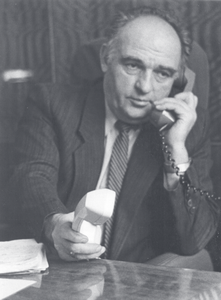

16 сентября 2022 года Александру Николаевичу Обливину исполняется 90 лет.

«Убеждаюсь, сколько хороших, профессионально грамотных людей прошло через мою жизнь... и убеждён, что наши отношения были искренними — это главное».

Профессионализм и искренность — это главные слова, кредо бывшего в течение 34 лет, 4 месяцев и 4 дней ректора МЛТИ, а затем его президента, Александра Николаевича Обливина.

Александр Николаевич родом из предвоенного и военного детства. Какое было оно у ребенка 30-х из рода Обливиных, в 17 км от Марфино, «если идти через Румянцево, Рождествено, Ординово в Алешино».

Судьба его семьи поразительно схожа с судьбой семьи «предыдущего» ректора, тоже Александра Николаевича, Пименова (в институте его называли Александром I), — несмотря на «географическую» отдаленность мест их пребывания. Но было «единство времени и действия» — а в нём и коллективизация, и неоправданное, странное раскулачивание хозяйственных, творческих, талантливых русских людей; и дань Великой Отечественной трагедии — войне 1941–45 гг., на которой погибают семеро близких родственников Александра Николаевича: три двоюродных брата, два брата отца, среди которых и лётчик, и пехотинец, и водитель «Катюши»; и пропавший без вести и прошедший лагеря солдат — сначала немецкие, потом свои.

А дети? «Жили трудно. Работа в колхозе после занятий в школе, огород, хозяйство. Нужда постоянно была в нашем доме. Благодаря хозяйству и труду матери, отца, бабушки не голодали, но всегда хотелось есть. Мать, великая труженица, вязала кофты на продажу. Отец, работавший в Москве, на оборонном предприятии на базе ремесленного училища, привозил книги Майн Рида, Жюля Верна, Фенимора Купера».

Но детских впечатлений от российской военной действительности было не меньше, и более страшных.

Александр Николаевич едва не погиб, разобрав снаряженную противопехотную мину. На его глазах падает сбитый немецкими истребителями самолет — от одного из пилотов остались только части тела — их собрали на плащ-палатку и похоронили. Рядом с домом падает немецкая бомба, оставив воронку диаметром в 15 метров. Дом устоял, хотя смерть была рядом. «Прощённый, помилованный» жизнью? (Oblivion, англ.) Русский мальчик Саша Обливин чувствовал себя должником на всю оставшуюся жизнь.

Холодная весна 1942 года

«Это было голодное время. Помню, как мы с матерью собирали по полям недоубранный с осени картофель (он был мороженым), мыли его, извлекали из него крахмал; в него бабушка добавляла отруби и пекла лепешки».

1945 год, май

«Погода хорошая, тёплая. Кончилась война в 21 час... В школе не учились, потому что кончилась война. Говорил речь И. В. Сталин».

Многие ли дети вели дневники с самых малых (и таких!) лет? А. Н. — вёл (и ведёт). Поименно и благодарно называет своих учителей, начиная с начальных классов Марфинской и Сухаревской средней школы и продолжая временами своего студенчества и ректорства. Школьная серебряная медаль (единственная «четвёрка» — по русскому давно исправлена жизнью — достаточно перечитать его многочисленные научные труды (их больше 200), монографии, учебники и... дневниковую прозу).

Вместе с двумя друзьями-выпускниками хотел поступить в училище реактивной авиации — но... перенервничал; врачи в лётное не рекомендовали (с авиацией и даже «космосом» пути пересеклись позднее — при создании для них... композиционных материалов).

Отец настаивал на мехмате или физфаке университета.

— «Лесотехнический? Не то. Нужен университет».

— «А я хочу именно лесотехнический».

— «Твоего института даже в энциклопедическом словаре нет».

— «Ну что же, нет — так будет, устарел, значит, словарь».

В приказе № 1 первого Президента России говорилось о необходимости «интеллектуального, культурного, нравственного развития студентов».

Став ректором А. Н. Обливин сделал всё, чтобы скромный лесотехнический стал Московским университетом леса с серьёзной «культурной» компонентой.

«Ступенями» культуры стали созданные и поддержанные А. Н. Обливиным:

- Клуб любителей искусства (Клуб ЛИ) для детей сотрудников МЛТИ — с 1976 по 1990 годы;

- УНИКУМ — УНИверситет КУльтуры МЛТИ с 1979–2000 гг.

- Кафедра МиОК (мировой и отечественной культуры) с 1990–2008 г.

- Музей МЛТИ с 1994 года.

Ступень 1. Клуб ЛИ

В 1976 году получаю неожиданное приглашение от А. Н. Обливина и вновь назначенного начальника лестеховского пионерлагеря «Искра» А. П. Чувашева — заняться «культпросветом» детишек наших преподавателей и сотрудников (зачастую — будущих наших студентов) вместе с женой Т. А. Волобаевой (Семеновой), профессиональным поэтом.

Время оказалось для этого весьма «подходящим». Почти как в романе Маркеса «100 лет одиночества», все три летних месяца... непрерывно, постоянно шли проливные дожди. Клуба тогда не было. Срочно освободили палату в одном из отрядов, где и проходила вся «культработа».

Сразу же нами были созданы: «Клуб ЛИ» (Клуб любителей искусства), фотокиноклуб. Каждый вечер (а по случаю дождей, ещё и днём) в битком набитой палате (отдельно — для малышей, отдельно — для более старших), Т. А. вела уникальные программы, сопровождаемые привезёнными нами из дома фильмами, и, главное, слайдами и диафильмами, числом более 500. Это были программы по искусству, истории, литературе, народному творчеству. Когда, как не в детстве воспитывать тот же патриотизм, как не на программах русских сказок и былин, русской военной славы, северных и уральских сказов, программ «Отчизны верные сыны», «Русские художники», «Героические истории», «Крылатые слова и выражения», «Любимые поэты» — на вечерах «при свечах» и с участием детей-исполнителей.

Почему я подробно пишу о «Клубе ЛИ»? Потому что, по свидетельству московских и мытищинских газет, это явление в пионерлагере, в таких формах и такой насыщенности, явление уникальное. И потому же именно на этих вечерах обкатывались «взрослые» программы будущего УНИКУМА — и спецкурсов уже кафедры МиОК — как по тематике, так и по форме вечеров — в виде литературно-музыкально-изобразительных композиций, наиболее сильно воздействующих на слушателей.

«Долгожители» лагеря «Искра»:

руководитель клуба «ЛИ» Т. А. Волобаева-Семёнова,

физорг, заслуженный мастер спорта Н. Я. Софиев,

председатель профкома А. П. Чувашев.

Успешность подобной работы (слова «Клуб ЛИ» стали у детей почти что паролем), резонанс в Лестехе, где работали родители детей, с восторгом пересказывающих услышанное и увиденное, привели к тому, что в 1979 году А. Н. Обливин назначил меня, доцента технической кафедры, ректором общественного Университета Культуры.

Ступень 2. УНИКУМ

Так возник УНИКУМ... Вообще, в переводе с латыни УНИКУМ — единственная в своём роде вещь, редкость, и — сокращённое название УНИверситета КУльтуры Московского лесотехнического института.

Эмблемой УНИКУМА стал шестигранный кубик. Он символизировал основные направления работы: кино (с фотокиноклубом) — КИНОУНИКУМ, театр, литературу, изобразительное искусство, музыку (в том числе, дискотеку — ДИСКОУНИКУМ), архитектуру.

Девиз УНИКУМА — «Увидевший прекрасное — соучастник его создания». (Это изречение английского учёного — философа Боуви). Вот это и стало основной задачей Университета Культуры — научить видеть прекрасное. Удавалось ли это? Думается да. Ведь только за 5 первых лет на его вечерах, премьерах, выставках, дискотеках успели побывать около 40 000 (!) человек — в основном студентов, преподавателей и сотрудников.

Существовали две формы работы Университета Культуры — Большой УНИКУМ и Малый УНИКУМ. Большой — это вечера в просторном, красивом, классического типа, с балконами, Актовом зале МЛТИ, вмещающем до 1 200 человек и соответственно оборудованном. Малый УНИКУМ — это клубная форма, собирающая более узкий круг студентов — (до 50 человек), «специализирующихся» в той или иной «сфере» искусства. Эти встречи проходили в аудиториях, оснащённых техническими средствами, что позволяло сопровождать их показом фильмов, использовать слайдпроекторы, кодоскопы, магнитофоны и другую технику, в том числе и в кафе «Берендей».

УНИКУМ практиковал и «выездные» формы работы. Так, дискотека ДИСКОУНИКУМ регулярно выезжала в совхоз «Заокский» Серпуховского района, над которым шефствовал МЛТИ, в тот же пионерлагерь «Искра», в Болшевский дом офицеров. Постоянно организовывались поездки, экскурсии к памятникам истории и культуры, как в Москве, так и в других городах России.

Больше всего студентов бывало на вечерах КИНОУНИКУМа. Это и понятно. Кино любят все, а мы успели познакомить слушателей с киноискусством Англии, Франции, Италии, ФРГ, США, Польши. Советское киноискусство было представлено творчеством режиссёров Э. Рязанова, Э. Лотяну, А. Тарковского, А. Сокурова, Ю. Кары, С. Говорухина, С. Параджанова, молодых режиссёров ВГИКа. И не только показы их фильмов и рассказы об их творчестве, но были и «личные» встречи со многими из них, например, с Г. Тараторкиным, В. Этушем, С. Юрским, З. Высоковским, Н. Караченцовым, Е. Симоновой, М. Тереховой, М. Кокшеновым, А. Соколовым, начинавшим тогда в Москве Игорем Тальковым, многими другими.

Большим успехом пользовались тематические вечера КИНОУНИКУМА, связанные с красными числами календаря — такие, как киновечер «В небесах мы летали одних», приуроченный к Дню Советской армии. На нём слушатели УНИКУМА не только посмотрели фильм «В небе ночные ведьмы» — но и встретились с одной из его героинь — Героем Советского союза Н. М. Распоповой. А в канун 8 марта на киновечере «Советская женщина — на киноэкране» свой фильм-премьеру «Вокзал для двоих» представил оператор-постановщик Вадим Алисов.

Постоянный интерес вызывали регулярные встречи, посвящённые международным Московским кинофестивалям, кино социалистических стран и молодёжи ВГИКа, жанрам мультипликации, мюзиклу (о его специфике рассказывал Максим Дунаевский). Их отличала живая связь с залом, живой диалог.

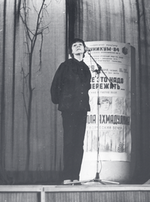

Многие вечера УНИКУМА ведущая Татьяна Семёнова посвятила замечательным русским поэтам А. Блоку, А. Ахматовой, Ф. Тютчеву, А. Пушкину, М. Цветаевой, М. Лермонтову, художникам С. Боттичелли, М. Врубелю, многим другим. Выступали и другие поэты, в том числе Белла Ахмадулина.

На сцене актового зала — поэт Б. Ахмадулина

В архитектурном цикле слушателей знакомил с чудесной русской архитектурой XII–XVII веков ведущий — профессор Я. В. Малков, издавший о ней книгу в московском издательстве; в музыкальном — с классической русской и зарубежной музыкой знакомил студентов прекрасный математик и... скрипач профессор А. И. Рубинштейн.

Фотокиноклуб научил слушателей смотреть живопись и фотографию, позволил увидеть зарубежные страны глазами преподавателей МЛТИ, побывавших в ФРГ, США, Мексике, других странах и создавших слайдфильмы (ведущие проф. Н. В. Маковский, В. А. Локаленкова, Б. А. Большаков).

С неизменным, большим успехом проходили регулярные встречи с редакциями молодёжных журналов «Техника-молодёжи», «Студенческий меридиан», «Юность».

В большой перерыв на институтском радио проводился «Час культуры», в течение которого звучала в записи классическая музыка, литературно-музыкальные композиции в лучшем исполнении мастеров искусств.

Уже к 1 июня 1987 года на 150 мероприятиях УНИКУМа побывали 68 650 студентов, преподавателей и сотрудников Лестеха.

Ступень 3. Кафедра МиОК

Образована в 1990 году (сначала называлась гуманитарной кафедрой).

Участие УНИКУМа во Всероссийских конференциях по проблеме гуманитарной подготовки в технических вузах позволило выявить возможные варианты преподавания МиОК в МЛТИ:

- чтение единого хронологического курса;

- чтение авторских курсов (в МХТИ их было 72 (!), в МФТИ — ок. 40 и т. д.);

- чтение базового курса совместно со спецкурсами (около 15–16 за учебный год).

В период серьёзных общественно-политических потрясений нами был выбран третий вариант. Именно перед этим комплексом вузом была поставлена «сверхзадача», базирующаяся на тезисе Аристотеля и Платона о тождестве прекрасного и нравственного.

Перечислим некоторые из этих курсов.

-

История науки и культуры.

Автор — Ю. М. Евдокимов, профессор, ныне академик. -

Наука — искусство — жизнь.

Автор — М. С. Розенблит, профессор, д. т. н. -

Религия и культура.

Автор — С. А. Ганьковский, выпускник МГПИ, преподаватель детской художественной школы «Демос». -

Человековедение.

Автор — В. А. Локаленкова, ст. преп. кафедры иностранных языков, редактор газеты «Вестник МЛТИ». -

Русский космизм.

Автор — В. Ю. Егоров, руководитель общественной редакции СМИ МЛТИ «Савитар». -

Человек и техника.

Автор — М. Е. Елизаров — к. т. н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана. -

Шедевры древнего зодчества XI–XVII веков.

Автор — Я. В. Малков, академик, профессор, зав. кафедрой, д. т. н. -

Тайны звучащего дерева.

Автор — профессор Н. А. Комаров, декан, зав. кафедрой. -

Нравственность как основа культуры.

Автор — доцент А. П. Саврухин. -

Музыкальная духовная культура.

Автор — Н. В. Назарова, музыковед. -

Культура и речь.

Автор — Л. О. Каминецкая, зам. редактора газеты «Вестник МЛТИ». -

Слово в меняющемся мире.

Автор — В. Г. Плетнер, выпускник Литинститута, автор русского ПЕН-Клуба.

Уже после появления госстандартов и учебных планов по истории и культурологии появились новые спецкурсы.

-

По следам древних культур.

Автор — С. М. Чистова, выпускница С-ПГУ, историк-археолог. -

Московские меценаты.

Автор — доцент О. А. Зозуля, выпускница МГУ, к. и. н. -

Полководцы России.

Автор — доцент С. И. Красиков, к. и. н., выпускник МГУ. -

Быт и традиции в русской культуре.

Автор — профессор Н. И. Матяш, выпускник МГУ. -

Феномен декабристов.

Автор — доцент Э. А. Дурманова, к. и. н., выпускница МГУ. -

Серебряный век русской культуры.

Автор — выпускник ГИТИСа, директор театрального музея им. С. Н. Дурылина. -

Кибернетика и человеческая деятельность.

Автор — Р. Ф. Абдеев, д. ф. н., выпускник авиационного института и артиллерийской академии. -

Бионика.

Автор — профессор Ю. М. Евдокимов. -

Эстетика и этика лесного дела.

Автор — Е. Г. Мозолевская. д. биол. наук, профессор, зав. кафедрой. -

Генетика человека.

Автор — С. П. Погиба, доцент, выпускница Латвийского ГУ, генетик. -

Поэзия садов и парков.

Автор — М. В. Синявская, выпускница ландшафтного отделения МГУЛ.

Информация о содержании и расписании спецкурсов регулярно появлялась на страницах многотиражной газеты (с элементами оформления из журнала «Нива»).

В 1993 году МЛТИ становится Университетом леса, УНИКУМ преобразуется в Общественный Университетский культурный центр с этим же названием; необходимо было скорректировать концепцию его работы с учётом появления в вузе штатной «гуманитарной компоненты».

«Вся система народного образования должна влиться в борьбу за национально-духовный характер. Образование... в университетах не должно отделяться от духовного воспитания... Всё, что воспитывает духовный характер человека, всё хорошо для России. И обратно... всё, что не содействует этой цели, должно быть отвергнуто, хотя бы оно было принято всеми остальными народами», — ещё в 1934 году писал русский философ Иван Ильин.

Позднее от всего многообразия дисциплин остались лишь курсы истории, культурологии и технической эстетики.

Ступень 4. Музей МГУЛ

По инициативе А. Н. Обливина образован в 1994 году.

В 1995 был открыт первой выставкой к 50-летию Победы.

Выпуск четырёхтомника по истории Лестеха с 1919 по 2013 год

в серии «Лестех в документах, воспоминаниях и публикациях»

- «Лестех. Начало. 1919–1953 годы»,

- «Лестех. Продолжение следует. 1953–1968 годы»,

- «Лестех. Век нынешний и век минувший. 1968–2002 годы»,

- «Лестех современный 2003–2013 годы».

Выставки

- «Наши выпускники» (фойе 2 этажа УЛК-1)

- «Лестеховцы — победе» (Лестеховцы в битвах Великой отечественной). Одноимённая фотовыставка и выставка «Воюющий лес» экспонируется в холле 3-го этажа главного учебного корпуса.

- «Лестеховцы: воины, учёные, конструкторы — Победе» («на земле, в небесах и на море») была открыта 9 мая 2010 года в ауд. 2519. В витринах экспонировались предметы, вещи, воинские реликвии, принадлежавшие участникам ВОВ.

- «Страницы истории» — фотовыставка, подготовленная Музеем, является частью большой вузовской экспозиции, расположенной в коридоре 2 этажа УЛК-1 и рассказывает о зарождении российского лесотехнического образования и о жизни лестеха с 1919 по 1943 год, знакомит с ректорами вуза в период с 1919 по 2010 год.

- «Производственный плакат в лесной отрасли 1944–1952 гг.» (Каталог одноимённой выставки). С плакатами можно ознакомиться в фондах музея (к. 1219Б).

На выставке производственного плаката 1944–1952 годов из фондов Музея МГУЛ:

проректор, куратор Музея проф. В. Г. Санаев,

ректор проф. А. Н. Обливин,

директор Музея проф. А. М. Волобаев.

Март 1998 г.

На выставке плакатов преподаватели кафедры МИОК:

А. Ю. Сенькин, Е. Евстратова, Н. А. Винокурова.

1998 г.

Видео

-

«Лестех. Вчера. Сегодня. Завтра»

Показана история лесного образования со времен Петра I и лестеха с 1919 года и до наших дней. -

«Огненные вёрсты лестеховцев, или на земле, в небесах и на море»

О ветеранах МЛТИ-МГУЛ. Лауреат конкурса телевизионных фильмов вузов России.

Книги

Крупные последние проекты Музея

совместно с Интернет Центром МФ МГТУ

- «Виртуальный музей истории ЛЕСТЕХА»

- «Бессмертный полк лестеховцев»

- «ЖЗЛ — Жизнь замечательных лестеховцев»

Осуществлены на материалах, в основном собранных Музеем в период правления «Александра II» — Александра Николаевича Обливина, но уже в «викторианскую» (Санаевскую) эпоху 2000-х годов.

Жизнь продолжается!

Доцент А. М. Волобаев, зав. музеем МФ МГТУ

Электронная версия статьи подготовлена

А. М. Волобаевым и А. В. Подворной

на основе материалов книг

«Лестех современный» 2003–2013,

«Лестех. Век нынешний и век минувший» 1968–2002